「小説 お女郎縁起」遂に完成!

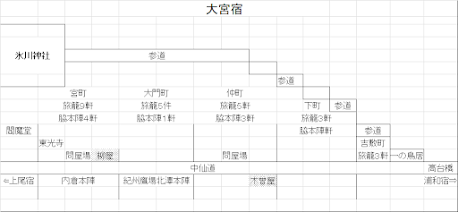

長らく連載していた「お女郎縁起考」の集大成、長編小説がついに完成しました! 寛政2年3月4日、武州石神村で若い娘の行き倒れが発生。この娘は何者なのか?どこから来てどこへ行こうとしたのか?「川口市石神妙延寺の女郎仏」、「大宮宿のお女郎地蔵」の2つの伝説をモチーフに激動の天明・寛政描く。鬼平長谷川平蔵と大盗賊神道徳次郎、さらに伊奈氏改易。様々な因縁が絡み合う歴史時代小説。 * この小説は下記の章ごとにご覧になれます。各章の下のリンクをクリックしてください。 小説 お女郎縁起 寛政秘話 石神女郎仏と大宮お女郎地蔵 目次 第一章 本所牢屋敷-寛政元年( 1789 )5月6日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1789_13.html 第二章 旅路-寛政2年( 1790 )3月3日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_20.html 第三章 石神村-寛政2年( 1790 )3月4日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_73.html 第四章 石川島 ― 寛政2年( 1790 )2月~寛政3年( 1791 )8月 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/17901791.html 第五章 馬喰町 ― 寛政3年( 1791 )8月24日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1791.html 第六章 大宮宿 ― 寛政4年( 1792 )3月8日 https:/...