小説 お女郎縁起 第六章 大宮宿―寛政4年(1792)3月8日

小説 お女郎縁起

寛政秘話 石神女郎仏と大宮お女郎地蔵

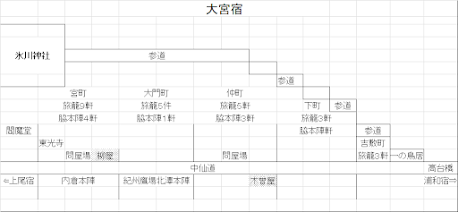

大宮宿は始め、武蔵一宮氷川神社の一の鳥居から神社の手前まで中山道としていたものを、寛永5年(1628)代官頭(だいかんがしら)伊奈半十郎忠治(ただはる)が西側に付替え、そこを大宮宿としたことが起源である。大宮宿は日本橋から数えて中仙道の4番目の宿場で、日本橋か2里半(約30km)、板橋宿からは5里(20km)の距離にある。宿場としては大きくはないが、神社の参拝客も来るので他の宿場より賑わいがある。

大宮の材木商「木曾屋」の主人清五郎は、昼餉前に仕事を済ますと、秩父に派遣していた番頭の帰りを待っていた。番頭は秩父の山方衆(林業従事者)と、今年の木の出荷の見込みと、買い付け価格の交渉に行っていて今日中に帰る予定だった。木曾屋は毎年この時期に秩父に交渉に行くことが山方衆との取り決めとなっており、極めて大事な交渉事であるので、本来は清五郎自身が行くべきだが、昨年も今年も番頭任せにしている。

清五郎は3年前父から材木屋「木曾屋」を引き継いだ。木曾屋は先々代までは千住の材木問屋から材木を仕入れていたが、先代が安永4年(1775)の大火で、大宮宿の半分が焼失した際、復興のための木材を秩父から直接買い付け、宿場の再建のために安価で販売した。それ以来木曾屋は主に秩父の山方衆から直接仕入れをしている。

清五郎が秩父に行かないのは理由があった。3年前には代替わりの挨拶のために父に同行したが、その間に許嫁(いいなずけ)が自殺し、2年前には一人で行っている間にその妹が失踪してしまった。妹は今も行方知らずだ。なので彼はこの時期になると気分が沈み、仕事に身が入らないのだ。そんな事情があるので、番頭も快く秩父行きを引き受けてくれている。

「いかんな。」

清五郎はそうつぶやくと、買い付け台帳を帳場の床に投げ出し横になった。

(いい加減しっかりしないと。父はもういないのだ。仕事に精を出さないと私の代で店が潰れてしまう。)

(それに、早く嫁を貰わないと後継ぎがいなくなる。)

(しかし、どうしても千歳(ちとせ)が忘れられない)と思うのである。

千歳とは自殺した彼の許嫁だった。そして明日がその命日だった。

彼と千歳、その妹の「幾」(いく)は幼馴染で、小さいころから一緒に遊んで、実の兄弟のように育った。姉妹は実は孤児で、幾がまだ幼児の時、父親と3人で旅の途中、この大宮で父親が急死してしまい、残された姉妹を哀れに想った飯盛旅籠(女郎宿)の主人、柳屋利兵衛が引き取って育てた。利兵衛とその妻には子が無く、それ故に二人を大層かわいがって、目に入れても痛くないほどの溺愛ぶりだった。姉妹もそれに応え、店の仕事を懸命に手伝った。「大人になったら店をもっと繁盛させて、お父さんお母さんに楽をさせたい。」というのが口癖だった。

ところが、9年前に利兵衛の妻が亡くなり、その2年後、妹、幾の留袖を着る祝いの席で、利兵衛は突然胸を押さえて倒れた。どうやら肺の病のようだった。この時私は20歳で千歳は18歳、幾は13歳だった。それ以来利兵衛は少しずつ弱っていき、千歳が20歳になる頃には旅籠屋の仕事も儘ならないほど弱っていった。まとめる者がいない柳屋はあっという間に経営が傾いた。この時千歳が「今こそ恩を返す時だ。あたしがやる。」と柳屋の再建の立ち上がることを宣言した。利兵衛は反対したが、病床の身では千歳の決意に抗することは出来なかった。私もそれならばと応援するつもりでいたが、その後「女郎もやる。」と言い出したので、皆反対して大揉めに揉めた。結局千歳に押し切られる形で、柳屋の女将兼女郎千歳が誕生した。源氏名は「千鳥」だった。その後柳屋は飛ぶ鳥を落とす勢いの発展を遂げ、千鳥は街道一の女郎と異名を取るほどになる。

(あの頃は楽しかったな。千歳、幾、利兵衛さん、私の父。皆生き生きしていた。)

*飯盛旅籠とは?

江戸時代、五街道をはじめ各街道の宿場には旅人を泊める旅籠がたくさんありました。時代が下るにつれ交通量が増えると、宿場間で客の取り合いとなり、旅人の夜の相手を務める女郎を置くようになりました。この女郎のことを飯盛女と言い、飯盛女のいる旅籠を飯盛旅籠といいました。飯盛女は読んで字のごとく旅人の給仕をする女性ですが実態は女郎です。なぜこんな呼び名になったのかというと、お上をごまかすためなのです。

幕府は宿場の風紀を正すため、宿場での女郎の数を厳しく制限しました。例外はありますが飯盛旅籠一件につき2名が基本でした。しかし宿場にとっては女郎の数が宿場の繁栄、引いては財政も左右することから何人でも女郎は欲しい。そこで女郎を飯盛女(給仕係)と偽って置いていたのです。ですから飯盛女といえば女郎なのです。なぜそこまで女郎が重要だったかというと、当時の旅が公用であれ私用であれ、旅は男性がするものだったからです。女性は「入り鉄砲出女」と言われるように、幕府は女性が関所を越える際に厳しくチェックするなどして結果的に女性の旅をしにくくさせていたからです。女性が男性並みに旅をするようになったのは江戸時代も後期になってからの話です。

「旦那様!旦那様!」

いつの間にか寝ていたようだ。丁稚に体を揺すられて起こされた。

「旦那様、番頭さんが戻りました。」

(やっと来たか。)私はまだ眠い体をゆっくり起こすと、番頭を客間に寄こすように告げた。

清五郎が客間で待っていると。程なくして秩父に出張に言っていた番頭が入ってきた。

「旦那様、戻りました。」

「ご苦労さん。秩父はまだ寒かっただろう?」

「いえいえ、良い天気で。向こうも桜が咲いていましたよ。」

そう言いながら番頭は旅の荷物を解いていく。

「で、どうだった?」

清五郎は山方との交渉の首尾を訪ねた。

「はい。年々伐れる木々は減っています。この冬も昨年より出荷が少なくなるそうです。原因は幕府が直轄林を増やしていることもありますが、江戸の木材の需要が増えていることです。山方の親方衆もいずれ売る物(樹木)が無くなると危機感を抱いております。」

「そうか。やっぱりな。」

江戸時代は時代が下るにつれて木材が枯渇していった。そのため幕府は山間部ばかりではなく、江戸周辺の村々にまで直轄林(御林)を増やしていた。そもそも木材は建築材、燃料など生活のあらゆることに必要なので、いくらでも需要があった。しかも江戸などの大都市周辺になると時折り起きる特需(火事、大規模建築など)によって、木材は材木商たちの争奪戦になるのだ。

「親方衆は植林をもっと進めたいと言っていました。で、そのためには金を出してくれと。」

山方衆がそういうのはもっともであった。木曾屋は半ば秩父の山方と独占契約をすることで木材を確保していたからだ。

「わかった。それは何とかしよう。ただ、これからは経営方針を見直すしかないかもしれないね。例えば高級材のみに扱いを絞るとか。」

「はい。私もそう思います。」

その後二人は諸事を話し合った。番頭は清五郎との話しが終わると思い出したように言った。

「そういえば、問屋場に寄りましたら名主様から旦那様を呼んで来いと言われました。」

「名主様が?なんで?」

「来たら話すそうです。」

(善右衛門様が何の用だろう?)清五郎は問屋場に向かうために支度をしながら考えていた。名主小松善右衛門は大宮宿宮町の名主である。善右衛門とは昨年父平太夫の葬儀で会ったきりだった。

(縁談の話だったら困るな。)善右衛門は平太夫の葬儀の時、清五郎に嫁を貰うことを強く進めていたのだ。

清五郎は店を出ようとした時、ふと帳場の隅に目をやった。

(姉妹が小さいころ、よくここでおはじきやお手玉をして遊んでいたっけな。)

千歳の死以来、清五郎の周囲はあっという間に変わってしまった。柳屋は人手に渡り利兵衛は死んだ。父も昨年亡くなった。そして千歳の妹幾(いく)は行方知れず。彼らはまるで最初から存在しなかったかのように消えてしまった。だからこそ、彼らの思い出が残るこの店を守らなければならない。

(今となればこの店だけが彼らが生きた証であり、魂の帰る唯一の場所なのだから。)

柳屋

木曾屋は大宮宿の仲町にある。仲町は名前の通りちょうど宿場の中ほどにあり、脇本陣が3軒、旅籠が5軒ある。脇本陣とは本陣の予備的宿で、本陣で大名の参勤などに対応しきれない場合に供される格式の高い宿である。問屋場は仲町にもあるが、番頭の言っていた問屋場は北の方の宮町にある。問屋場の仕事は基本的には幕府や大名の交通のために人馬を継ぎ立てる事と、公用通信を届けることである。公用通信の運搬はいわゆる飛脚が運ぶ。だが、一般旅行者が増えてくるとそれにも対応するようになった。

宮町と仲町の間には大門町があり、ここには紀州鷹場北澤本陣がある。鷹場とは幕府が設定した鷹狩に設定した区域で、江戸城より5里四方を将軍家。それより外側を御三家の鷹場とした。北澤家はその紀州侯の鷹場の本陣であり、鳥見(鷹狩の準備などする)も兼ねていた。安永4年(1775)2月1日の大火ではここが火元となり85軒が焼失した。

千歳と幾が大宮に現れたのはこの大火の1月ほど経った頃。そう、ちょうど今頃だった。父親に連れられて旅をしていた姉妹が、まだ焼け野原だった大宮に来た時に、氷川神社の一の鳥居にある団子屋で倒れた。卒中だった。この父親に関しては謎多き人物だが、何者だったか今もってわからない。突然孤児になってしまった姉妹を拾ったのは柳屋夫婦だが、その柳屋も焼失していた。私の父平太夫は店を失いながらも見ず知らずの子供を育てる柳屋夫婦を見て感激し、柳屋に再建資金を提供したのだ。そういう関係もあって柳屋と木曾屋は昵懇になったのだが、自然と姉妹も木曾屋に遊びに来るようになった。 姉妹が初めて木曾屋に来た時、平太夫は千歳に「何か欲しいものはあるか?」

と聞いてみた。それはごく自然に憐みから出た言葉だった。しかし千歳はまっすぐ平太夫の眼をみてこう言った。

「あたしが望むものをおまえ様がくれるなら、あたしはおまえ様の望むものをあげましょう。でも今じゃない。」

幼いながらその機知に富んだ答と気丈さに平太夫は圧倒された。平太夫がその後千歳に教養や芸事、経営学などあらゆることを叩き込むことになるのだが、それはこの時この少女に魅了されたからだ。

柳屋は宮町に入ってすぐのところにある。清五郎は店の前で立ち止まると寂しそうに屋号の看板を見上げた。柳屋が「十字屋」に変わっている。柳屋は千歳が自殺した後、利兵衛が完全に寝込んでしまい、経営が出来なくなって店ごと売り払った。病身の利兵衛は木曾屋で引き取ったが、柳屋の借金は千歳の2年余りの経営努力によって完済していたので、利兵衛が生活に困ることはなかった。

(すごい女だった。千歳が私の嫁になっていたら木曾屋の経営は彼女が仕切っていただろう。)

千鳥(千歳)は宿場女郎を抱える飯盛旅籠の問題点を正確に把握していた。幕府の公用交通を安い賃銭で請負わされる宿場の運営は常にカツカツであった。宿場にとっても女郎の数がもろに客数に影響するので、いかに幕府に規制されても出来る限り沢山女郎を置くことを、黙認というよりは推奨している有り様だった。自然、各宿場間でも宿場内でも過当競争になる。千鳥はそれを逆用した。彼女は敢えて客を取らなかったのだ。千鳥が店に出た途端柳屋に絶世の美女がいると評判になり、男達が一目見たさに店に押し寄せて来たが、彼女が相手をするのは大店の亭主や豪農など、いわゆる名士達だった。それも実際には宴の饗応をするだけで相手はしない。自分を安売りしないということもあるが、実質経営者である千鳥は客の相手などしていられなかったのである。

彼女は売らない女郎という姿勢を貫いたので、いつしか「たとえ一夜の仮寝にしても一生に一度は共にしたい。」と謳われ、一年を過ぎる頃には街道一の女郎と評判となった。彼女は客を軽んじていたわけではない。店の女郎の賃金を上げて意欲を引き出し、腕の良い料理人を雇い料理の質を上げたり、芸事にこだわったりと接客の質を上げることで、高い料金を払う客を満足させていたのである。名士達は千鳥の才覚に惚れ込んでいたので、応援の意味もあって快く金を使ってくれた。いわゆる「通」の人たちだった。そうした人たちの支持もあって、柳屋は2年も経たずに借金を完済したのだ。そして千鳥に負けないぐらい美人の妹の幾も「都鳥」という名で座敷に上がるようになると、ますます評判になり宿場随一の繁盛店にまでなったのである。

問屋場

名主が待つ問屋場は元柳屋から北へ1町ほど歩いたところにある。問屋場の前は人馬や荷物でごった返していたが、清五郎が姿を見せると中で差配をしていた小松善右衛門が声を掛けてきた。

「清五郎こっちだ。」

善右衛門は大宮宿の名主であるが、問屋場の責任者、いわゆる宿役人(しゅくやくにん)でもある。幕府役人の交通や荷物、参勤交代の大名の宿泊の手配はこの宿役人が差配していた。

「悪いな、忙しいときに。」

「いえ、もう今日の仕事は終わりましたので。ところでどんなご用事でしょうか?」

善右衛門は「ちょっと」と言って清五郎を問屋場の隅に招くと小声で話し出した。

「じつはな、今朝ほど怪しい奴がここを訪ねて来てな。」

「怪しい奴?」

「旅の僧侶なんだが、ぼろぼろの袈裟を着て草鞋も履いてない。見るからに怪しい坊主で、最初は物乞いに来たと思ったんだが。」

善右衛門が険しい顔で続ける。

「そいつが3年前に亡くなった千鳥、いや千歳の身内を探しているって言うんだよ。」

「千歳の身内?」

「そう。千鳥じゃなくて千歳だ。おかしいだろう?千鳥という女郎の名はみんな知ってるが、千歳という本名はこの宿場でもほとんど知る者はいない。それが見たこともない乞食坊主が“千歳の身内”って言ったんだ。」

清五郎の動悸が高まった。

「何者でしょうか?千歳の身内に何の用があると?」

「それがだな。身内を探している。用件は会って話すってだけで、それ以外は何も言わないんだ。自分の名前も言わなかった。」

「それで、善右衛門様は何と答えられたんでしょうか?」

「うん。千歳という女は知らない。何かの間違いじゃないですか?って言ったんだ。その坊主は「そんなはずはない」って食い下がってきたが、わしはしらばっくれて追い返した。」

(誰だろう?千歳の名を知る者は木曾屋とこの善右衛門。それと柳屋の近所の者だけだ。小さい頃死んだ父親の知り合いだろうか?いや、だったら千歳が3年前に死んだことを知っているはずはない。誰なんだ?)

「もしかすると徳次郎一味の残党かも知れないって思って何も教えなかったんだが、どうにも気になってな。いちおうお前に知らせておこうと思っんだ。」

清五郎は徳次郎一味と聞いてさっと顔色が変わった。

「徳次郎一味。奴らは壊滅したと聞いていますが、何十人も手下がいたというのであるいは。そいつらが意趣返しに来たのかもしれません。」

清五郎は気色ばんだ。

「待て待て!そうとは限らんだろう?その坊主は確かに乞食の風体をしていたが、本物の坊主に見えた。それでもし奴らの仲間だとしても「千鳥」の身内はもういない。利兵衛は死んだ。幾も2年前から行方不明だ。お前だって千歳の夫にはなれなかった。もう復讐する相手はいないんだから。」

善右衛門にそう言われて少し冷静さを取り戻したが、清五郎はその旅僧が何者か確かめずにいられなかった。

「わかっています。しかし何者であろうと千歳に何か関りがあるはずです。私はそれを確かめずにはいられません。その僧侶はどちらに行かれましたか?」

「う~ん。追い返しちまったからな。でも、あの様子じゃまだ宿内で訪ねて回っているかも知れんな。探してみるか?」

「はい。」

「わかっているだろうが変な気は起こすなよ!今更何をしたって千歳は帰ってこないんだからな。お前は木曾屋を守らなきゃまらねぇ。そうだろう?」

善右衛門は諭すように言った。

「わかっています。」

清五郎はそう言うと問屋場を出た。

清五郎は問屋場を出たが、そのまま裏にある雲助の溜まり場に寄った。雲助(くもすけ)とは宿場にいる無宿人の雑役労働者で、荷物運びや駕籠かきなどの仕事をしていた。ごろつきが多く、宿場の連中にはあまり良い顔はされないが、問屋場は常に人手不足なので彼らが居ないと成り立たないのだ。

「ちょっといいかな?」清五郎は座り込んで談笑する雲助達に話し掛けた。雲助達は清五郎を一瞥しただけで談笑を止めない。清五郎は懐から財布を出すと雲助の一人に金を渡した。

「あんた気前が良いな。俺たちに何か用かい?」

その雲助は嬉しそうに言った。清五郎は旅僧を見なかったか尋ねた。

「ああ、その乞食坊主ならここへ来たよ。人を探しているって言ってた。」

「それは千歳という女の事だね?」

「そうだ。千歳っていう女は知らねえって言ったんだが、しつこくてさ。めんどくせぇからよ、三年前に死んだ千鳥っていう女郎ならいたぜって、教えてやったんだ。そしたらどっか行ったよ。」

「何処に行ったか分かるかい?」

「さあねぇ。あ、もしかしたらあそこに行ったかも知れねぇ。高台橋。千鳥はあそこで身投げしたからな」

(高台橋か)

清五郎は問屋場を後にした。

不穏

3年前の2月。そいつらは現れた。絹商人を語るそいつらは10代か20代の若者で、商人と言いながらチンピラにしか見えなかった。夜になると大勢で往来を闊歩して、それぞれ分かれて飲み屋や女郎屋で豪遊していった。宿場の人は不審に思ったが、彼らはとにかく羽振りが良いので始めは苦情やトラブルになることはなかった。しかし、次第に横暴な振る舞いをするようになり、酔客と喧嘩をしたり、女郎の取り合いをしたりするので宿場の人も煙たがるようになっていった。そんな頃氷川神社の池に死体が浮いた。死体は宿場の北の外れの四恩寺という寺の所化(しょけ、修行中の僧侶)だった。所化は袈裟懸けに斬られて心臓を刺されていた。犯人は不明だった。宿場では絹商人の連中の仕業ではないか?という噂が立ったが、誰もが連中を恐れて口に出さなかった。

しかし、この頃から連中が絹商人などではなく、犯罪集団かやくざだろうと思うようになって、宿場は不穏な雰囲気に包まれていった。

木曾屋の平太夫と清五郎が秩父の山方衆に代替わりの挨拶に旅だった翌日の寛政元年(1789)3月3日。その日千鳥(千歳)は花屋に桃の花を買いに行った帰り、例の絹商人の連中と旅人が揉めている場に出くわしたという。連中が旅人を殴る蹴るしているのを周囲の人は誰も止めなかった。千鳥は狼藉を働いている連中の傍でニヤニヤして見ている男にまっすぐ近づくと、

「どうして止めないんだい!」

と言って強烈な張り手をかました。張り飛ばされた男は驚いていたが、仲間が「なにしやがる!」と言って千鳥を囲み揉みあいになった。しかし、

「やめろ!手を出すな」

と言って男が割って入り止めた。そして千鳥に向かい、

「あんた、名前は何て言うんだい。」と聞いてきた。

「柳屋の千鳥だ!この宿場で無体は許さないよ!」

千鳥は仁王立ちしてその男に啖呵を切った。男はそれを聞いて何故か感心したような顔をした後にやりと笑い。

「千鳥か、覚えておくよ。俺は徳次郎だ。」

そう言って仲間を連れて去っていった。この男が神道徳次郎だった。

翌日。千鳥と都鳥(幾)が上がっている座敷にいきなり徳次郎たちが乗り込んできた。

「昨日はどうも。」

徳次郎たちは悪びれることなく座敷に居た客を追い出すと、千鳥の前にどっかりと座った。

「何の用だい?ここはお客様の座敷だよ。関係ない奴は出ていきな。」

千鳥はぶっきらぼうに言った。

「まあまあ、そう突っ張るなよ。今日は話しに来ただけだ。」

「ふん!どうせろくな話じゃないんだろう?」

そう言われると徳次郎は真剣な顔をして切り出した。

「おめえを身請けしてぇ。」

身請けとは雇い主に金を払って女郎を妻、又は妾にすることである。大抵大金が必要だった。

「身請けだって?あんたが?私を?」

「そうだ。金ならいくらでも出す。悪い話じゃねぇだろう?」

千鳥は笑い出した。

「あっはっはっは!冗談!なんであたしがあんたなんかと。」

そう言うと徳次郎の子分たちが一斉に立ち上がった。

「なんだと!てめえ!」

都鳥は恐怖に震えているが千鳥は平然としている。

「まぁ待て!話は終わってねぇ!」

徳次郎は子分たちを制した。

「なぁ、千鳥。おめえが街道一の女郎だってことは知っているよ。だからおめえが望むなら金はいくらだって出す。それに良い暮らしもさせてやりてえ。それこそどこかに御殿を建ててよ。贅沢をさせてやるからよ。」

徳次郎の熱烈な申し出を聞いていた千鳥は神妙な顔つきで言った。

「謹んでお断り申し上げます。」

「なんでだよ!悪い話じゃねえだろ!おめえだって一生女郎で良いわけねぇはずだ。だから俺が、、。」

そう言う徳次郎を千鳥は制すように言った。

「わかってないねぇ!あんた、あたしが仕方なく女郎をやっていると思ってないか?あたしはねぇ、この仕事に誇りを持っているんだよ。そのあたしが金を払ったぐらいで人の言いなりになると思ってるのかい!?」

徳次郎は何も言い返せなかった。大金を払えば身請け出来ると簡単に考えていた徳次郎に千鳥を説得するすべはなかったのだ。

「でも。なぁ、千鳥俺は、、。」

そう言いかけた徳次郎を千鳥はまたしても平手打ちした。徳次郎は吹っ飛んだ。

「子分を連れなきゃ女も口説けない奴に惚れると思ってるのかい!」

千鳥がそう言うと子分たちが一斉に襲い掛かってきた。

「ふざけるな!」「親分に何しやがる!」座敷は千鳥と子分たちの揉みあいで騒然となった。千鳥が必死に抵抗したので子分の一人が殴りかかろうとした。その瞬間千鳥はとっさに身を躱し帯に刺した懐剣でそいつの腕を薙ぎ払った。

「う!痛てぇ!」子分の押さえた腕から血がしたたり落ちた。

「もう勘弁ならねぇ!」子分たちは千鳥を全員で床に押さえつけて足で踏みつけた。

「もうやめろ!騒ぎを起こすんじゃねぇ!」

徳次郎が一喝すると子分たちは千鳥から手を離した。

「今日はもう引き上げるぞ!」

徳次郎が引き上げる時、振り返って千鳥に言った。

「俺は諦めねえからな。」

騒ぎを聞きつけて利兵衛が駆けつけてきたが、子分の一人に「邪魔だ!」と蹴り飛ばされた。

徳次郎たちが引き上げた後、事の次第を聞いた利兵衛が言った。

「ここに居ては危ない。二人とも逃げなさい。」

千歳は首を振った。

「あたしは逃げません。あたしが居なくなれば奴らは何をするか分かりません。」

「姉さん。あたし怖い。奴らやくざだよ。」

幾はまだ震えが止まらなかった。

「あんたは木曾屋に匿ってもらいな。ここはあたしの店だ。あたしが守る。」

千歳の決意は固かった。

利兵衛は途方に暮れた。頼みの平太夫と清五郎は旅に出ていない。自分も病気で連中に対抗する気力が無かったからだ。

「わかった。今から問屋場の小松様に相談してくる。幾は木曾屋に行きなさい。千歳、くれぐれも無茶はするなよ。」

その夜、幾は木曾屋に保護され、利兵衛は小松善右衛門に助けを求めた。

入水

翌日から徳次郎の子分たちの嫌がらせが始まった。柳屋の前には終日子分たちが陣取り、店に入ろうとする客に喧嘩を吹っ掛けた。異様な雰囲気となり道行く人は避けるように通り過ぎた。このあからさまな営業妨害を聞いた小松善右衛門が雲助たちを引き連れてくるとたちまち大喧嘩となった。徳次郎の子分たちは多勢に無勢となったため、その日は引き上げていった。その翌日も次の日も同じような小競り合いがあり、柳屋の営業は不可能となり、やむなく店の戸を閉ざさざるを得なかった。

3月8日朝、店の前に閻魔大王の石像が置かれていた。連中の嫌がらせなのは明らかだった。利兵衛と千鳥が退かそうとしたがビクともしなかった。そこへ連中が現れた。

「よう!商売は繁盛してるかい?」

千鳥に腕を斬られた子分だった。右腕には布がまかれていた。

「こんなせこい真似しやがって。おまえらの親分の金玉はどれだけ小さいんだい!」

千鳥は子分を睨みつけた。

「あまり調子に乗るなよ。親分が大人しくしてても俺たちが許さねぇ。おめえが身請け話を受けねえなら、俺たちは何日でもここへ来るからな。」

子分がそう言うと千鳥はさっと手を出したが、それはあっさり躱された。

「もう諦めろ!俺たちはどんな手を使ってもおめえが承知するまでとことんやる。明日はこの店が燃えているかもな。この親父だっていつまで無事でいられるかな?いつか池に浮かんでいるかも知れねえぞ。」

「この下種野郎!」

千鳥はそいつの襟首を掴んだが、振り払われて地面に倒された。

「千鳥!気が変わったら四恩寺に来い。親分が待ってるぜ!」

そう言うと連中は帰っていった。

「もうダメだ。店を畳むしかない。」利兵衛は蚊の鳴くような声で言って寝込んでしまった。利兵衛と千歳以外誰も居なくなった店はシンとしていた。その日千歳は自室に引きこもっていたという。その翌日悲劇が起きた。

大宮宿の手前に高台橋という土橋があって、その下を鴻沼川という上流の用水を落とす悪水路(排水路)が流れている。千歳はその少し下流で水死体で見つかった。柳屋の千歳の自室から遺書が見つかったため自殺で処理された。

寛政元年(1789)3月10日。秩父出張から帰った木曾屋平太夫と清五郎は柳屋にいた。千歳の亡骸がそこにあった。

「そんな、嘘だろう?こんなこと。」

清五郎は呆然とした。

柳屋には小松善右衛門も来ていた。善右衛門と利兵衛は清五郎に事の次第を話すと千歳を守れなかったことを詫びた。そして千歳の遺書を二人に渡した。千歳の遺書は4通あり、それぞれ利兵衛、幾、清五郎、平太夫に宛てたものだった。利兵衛宛ての遺書は親不孝を幾重にも詫びる内容だった。幾は何故か自分宛ての遺書を見せるのを拒んだ。そして清五郎への遺書にはこう書いてあった。

【清五郎。こんなことになってごめん。木曾屋の女将さんになることは出来なかった。私はあなたと祝言を上げたかった。子供が出来て、育てて、平穏に暮らすことが夢だった。どうかお元気で。私の分まで生きて下さい。あの世があるのか分からないけど、そこであなたの幸せを祈ります。愛しい清五郎。千歳】

清五郎は床に伏して大声で泣いた。しかしそれは許されなかった。

「清五郎!泣いている暇はないぞ!千歳は死んだが、それは皆を、この宿場を守るための手段だったのだ。千歳の意気に報いるため、今は泣いている暇はない!」

そう言って平太夫は彼宛の遺書を清五郎に見せた。それは徳次郎たちを大宮宿から排除することを託す手紙だった。平太夫は厳命した。

「この始末、お前が付けろ!」

清五郎は頷いた。眼には殺意が宿っていた。

千歳の遺書には徳次郎たちを放置していれば、後々宿場にとって大きな禍になること。すでに犯罪を犯していることなどが書かれていた。具体的には。

1、 徳次郎達は絹商人を語っているが、実際は犯罪集団と思われること。

2、 彼らが連日遊興出来る資金が謎であること。

3、 利兵衛を池に浮かべると脅したのは、先月起きた僧侶が斬り殺されて氷川神社の池に投げ込まれたことを示唆していること。

4、 幹部と思しき子分の右腕に傷を負わせたので、今後何かの証拠になるであろうこと。

5、 連中のアジトが四恩寺であること。

6、 自分が命を絶つことで柳屋への脅迫は無くなること。徳次郎もしばらく大人しくなるだろうこと。

などと書かれてあった。

この千歳の遺書をもとに、善右衛門、平太夫、清五郎の3人で今後の対応を協議した。

「まず、わしも思っていたことだが、奴らは犯罪者集団で間違いないだろう。その上で証拠を集めることが第一だ。その証拠を持ってしかるべき筋に訴える。自分たちで復讐など考えるな。」

善右衛門が口を開いた。

「しかるべき筋とは?」

平太夫が問うた。

「うむ。本来ならば代官所だが、先日の奴らとの小競り合いの時に相談に行ったのだが、宿場内の揉め事はおぬし等で解決すべきであろう。と取り合ってくれなかった。おそらく代官所も何十人もの凶悪な輩が相手では二の足を踏むだろう。それに彼らは犯罪者が他領に逃げ込めばそれ以上追っては行けぬ。つまり取り逃がす可能性が高い。」

善右衛門は犯罪取り締まりに関する問題点を指摘した。そもそも代官所は広大な幕府直轄領を10人ぐらいで支配している。しかも本業は年貢を取ることで捕り物が仕事ではない。また、管轄が違う他領へは捜査権が及ばないので、支配地から逃げられると手も足も出せなくなるのだ。特に関東は代官支配地、大名領、旗本領、寺社領など混在しているので、犯罪者にとっては逃げやすい環境なのである。

「それでは関東郡代の伊奈半左衛門様は如何でしょうか?」

平太夫は関東にあらゆる権限を有している伊奈家を頼ってはどうかと提案した。

「確かに伊奈様なら領域を超えた捜査・逮捕が可能であるが、伊奈様もまた本来は代官だ。伊奈様を動かすにはご老中の命令が必要になのだ。そんなやっかいな手続きをしているうちに奴らは逃げてしまうかもしれない。」

「ではどうすれば良いと?」

「うむ。江戸に領域に捉われない犯罪取り締まりの専門官がいる。火付け盗賊改め長官というが、彼らは放火や盗賊など凶悪犯罪者をどこまでも追ってゆける。そこに注進するのだ。」

「火付け盗賊改めですか?そこに頼めば捕まえてくれるのですか?」

平太夫は火盗改めが取り合う筋かどうか不安を覚えた。

「火盗改めを動かすには凶悪な犯罪であること。被害者が多数いること。領主・代官では対処できないこと。これを証明するための証拠がいる。それを集めるのがわしらの役目だ。」

善右衛門はそう言うとそれぞれの役割を決めた。平太夫は宿場内での情報収集。善右衛門は宿場外での情報収集。そして清五郎は奴らのアジトである四恩寺の監視と決まった。利兵衛と幾は差し当たり木曾屋で匿うことが決まった。

「清五郎!おまえの役目は一番危険だ。くれぐれも変な気を起こすなよ!怒りを抑えて役目に徹しろ!いいな!」

善右衛門は清五郎の若さが暴走しないようにくぎを刺した。

張り込み

四恩寺は大宮宿の北の外れにあり。その中に閻魔堂という御堂がある。徳次郎たちはここに2月から住み着いている。その直後にこの寺の所化が殺害されているので、千歳が書いたように彼らがやった可能性が高い。住職は恐れをなしたのか不在のようだった。清五郎は閻魔堂を監視できる位置の家を借り切って監視を始めた。住人には十分な金を与えてしばらく何処かに行ってもらった。清五郎は平太夫が道楽で買った遠眼鏡を持ち込んでいた。その家の屋根裏の隙間から遠眼鏡で見ると閻魔堂が丸見えだが閻魔堂からは見えない。格好の監視場所だった。家には必ず1人は木曾屋の使用人を置き、連絡や不測の事態に備えた。

監視をしてみると奴らの動きは実に奇妙だった。常駐しているのは4人程度だが、1日に何組も荷物を持った若者が閻魔堂に入り、そしてまた荷物を持って出て行った。それはすごく組織立って見えた。夕刻になると、あちこちから仲間が集まってきて繁華街に向かっていった。奴らがひっきりなしに持ってきては持って行く荷物は、とても絹商人の物には見えない。壺や仏像、道具などもあった。おそらく盗んだ物をここで検めてどこかに売り捌きに行くのだろう。そして夕方になると売り払った金を持った仲間がここに集まり、その金を分配していくつかの組に別れ、宿場の繁華街で散財していく。これを繰り返していると見える。

(これは思ったより深刻だぞ。奴らは盗んだ物を金に換え、それを宿場で散財することで宿場の人達を手なずけようとしている。宿場を金と暴力で裏から支配することで、誰にも手出しできないようにする計画なのだ。)

清五郎は平太夫に大宮宿で情報収集するのを止めるよう忠告した。宿場内で奴らの情報網が形成されている可能性があるからだ。平太夫は宿場外での情報収集している善右衛門を手伝うことにした。

清五郎が閻魔堂の張り込みをして10日が過ぎた3月20日。閻魔堂に常駐している幹部の実態が分かってきた。幹部は4人おりそれぞれ役割があるようだ。手下が盗んだ物を安全に運び込む役と盗んだ物を金に換える役だ。南に向かう手下を指示しているのが換金役の幹部で、おそらく盗品を江戸で売り捌かせているのだろう。北に向かう、あるいは北から荷物を持ってくる手下を指示しているのが強盗役で、武州北部や上州(群馬県)で強盗や空き巣をしているものと思われる。幹部たちは手下を指示し、自らは手を下していないようだ。しかし徳次郎と思われる人物は一度も見たことがない。幹部らはお互い対等な立場のようで4人の中でへりくだる態度が見られなかったからだ。

(徳次郎は中に居ないのか?それとも千鳥の予想通りショックで大人しくなっているのか?)

この日幹部4人は誰もいなかった。前日から4人そろって出かけていたからだ。何か動きがあるはずと思っていたら事件が起きた。夕刻、閻魔堂の裏にある林に役人達が入ってきた。彼らはそこで荷物を降ろすと着ていた服を脱ぎ始めた。そして町人風の服装に着替えたのだ。(何をしているんだ?)清五郎は緊張した。そこへ通りがかりの百姓が彼らの様子を不審そうに窺っているのが見えた。

(まずい!早く逃げろ!)声を出して伝えたかったが、百姓は危険を感じていないようだった。

百姓は彼らに見つかった。林で着替えをしていた連中は素早い動きで百姓を取り囲むと、あっという間に前後から刺し殺した。そして林の奥に引きずっていった。

(堪えろ!今出て行ってはまずい!)清五郎は戦慄とともに湧き上がる怒りを必死に抑えていた。やみくもに出て行っても返り討ちに逢うだけだ。今は自制するべきだった。連中は百姓の死体を隠すと平然と閻魔堂に入っていった。その中には千歳に腕を斬られた男もいた。

日没前に百姓を殺した連中は残らず宿場に向かっていった。清五郎は閻魔堂に動きが無いと見て、百姓が殺された林に入った。百姓は林の奥のくぼみに土や葉っぱを掛けられて隠されていた。

(すぐに善右衛門様に知らせよう。)清五郎が帰ろうとした時、木札が落ちているのを見つけた。拾ってみると葵の紋が入った御用会符だった。会符は運搬する荷物に付ける札だが、御用会符は幕府専用の荷物に付ける札である。

(なぜこれを奴らが?!)清五郎は驚愕した。役人姿に変装していたことといい、この偽会符といい、連中がお上をたばかる重大犯罪をしていることは明らかだった。その夜木曾屋に3人は集まった。

清五郎は徳次郎一党が行っている犯罪の実態と今日あった百姓殺害と役人偽装の件を報告した。役人偽装は関所や宿場を通過する際、役人を騙すためだと思われる。

「この役人偽装はお上にとって許しがたい犯罪なので、この一件と百姓殺害を持って火盗改めに注進しても良いかと思いますが。」

清五郎はこれで火盗改めが捜査する条件を満たしたと思っていた。

「うむ。それはそうだが、奴らが集めているものが強盗によるものだという証拠も必要だ。それについては平太夫が情報を持ってきた。」

「はい。隣の宮原村に千鳥の馴染み客の豪農がおりますので訪ねてきました。そうしたら一昨日白昼堂々押し込み強盗に入られたそうです。その馴染み客が言うには金を出さないと殺すと脅されて、蔵にあった金を持って行かれたそうです。その犯人の中には右腕に布を巻いた男がいたそうです。これは千鳥に斬られた男と一致しています。」

平太夫はこれを持って確実な証言が得られたと言った。

「よし!これで条件は満たされた。奴らの罪状は強盗、殺人、盗品販売、公儀役人偽装だ。清五郎!注進状を書け!」

清五郎は注進状を急いで書いて善右衛門に渡した。善右衛門は注進状と千歳の平太夫への手紙、そして偽会符を箱に詰めて早飛脚で火盗改めがいる本所菊川町に届けさせた。

役宅

清五郎達が注進状を提出してから1か月が経とうとしていた。清五郎は相変わらず閻魔堂を監視していたが、注進状をだした上は余計なことはしなかった。相変わらず徳次郎一党は活発に活動している。清五郎は焦れていた。

(もうそろそろ返事が来ても良い頃だが。火盗改めは何をしているのか?)

夕刻になって木曾屋に引き上げると善右衛門が居た。

「火盗改めから呼び出しが来たぞ!」

開口一番善右衛門は明るい声で言った。何でも注進状を届けられた後、火盗改めで内定調査が行われ、概ね事実であると回答があり、最終確認のため火盗改めの役宅に呼び出されたのだ。役宅には善右衛門と清五郎が行くことになった。そして幾は今後起きる可能性がある徳次郎等の報復を避けるために、平太夫の親戚のいる板橋の旅籠屋に預けられることになった。その際、千歳の遺品の懐剣を持たせた。

4月19日。清五郎と善右衛門は本所菊川町の火付け盗賊改め長官、長谷川平蔵の役宅にいた。二人は書院に通されると平蔵が来るのを待たされていた。しばらくすると、ドカドカッという足音の後、襖が勢いよくパーンと開いた。

「よう!よく来たな!俺が長谷川だ!」

これが火付け盗賊改め長官、長谷川平蔵宣以であった。平蔵はせわしなく上座に座ると。「此度の儀、大儀であった。」と真面目腐って言った。善右衛門と清五郎は平伏した。

「まぁ、そんなに硬くなるな。おまえらは俺の恩人なんだからよ。」

平蔵にそう言われた二人はきょとんとしていた。

「ええと、爺さんの方が善右衛門で、若い方が清五郎だっけ?」

「左様でございます。」

「おまえらの注進状読ませてもらった。よく調べたな。証拠も証言も完璧だったぜ。もう裏は取った。」

「ただ、それだけでは俺はちと物足りなくてな。他にもいろいろと調べさせてもらった。それで少し時間が掛かっちまったんだ。」

清五郎は密告からだいぶ時が過ぎたことで、徳次郎たちが逃げてしまうのではないかと不安だった。

「長谷川様。奴らは大宮を裏から支配しようと目論んでいるようです。しかし、大宮にくる以前にも何処かで拠点づくりをしていたかも知れません。あまりのんびりしていると、そこに逃げ込まれて取り逃がすことになるのではないでしょうか?」

平蔵はそれを聞いて首を振った。

「心配するな。こっちは専門家だ。注進状が来た翌日から密偵を張り込ませてある。今のところ奴らが根城を変える動きはねぇ。」

清五郎は驚いた。自分は毎日見張りをしているが密偵らしき者を見たことが無かったからだ。

「それが本職ってもんよ。すでに閻魔堂に潜んでいる幹部たちの素性も調べてある。」

「なんと!?」

二人は驚いた。自分たちとは比較にならない捜査力である。

「おまえら。奴らの正体を知りてぇか?」

そういと、平蔵は得意げに話し出した。

頭目の徳次郎は神道徳次郎とも真刀徳次郎とも言われている。常州(茨城県)笠間出身。神道流剣術の達人である。年少から粗暴だったが、4~5年前から若者達を組織して北関東や東北で犯罪を繰り返すようになった。押込み強盗だけで数百件。殺人や傷害も多数犯している。盗んだ物は金はもちろん、金目の物は残らず持って行き、徳次郎のいる根城で仕分けしてから江戸の浅草や柳原で換金していた。手下は数十人いるが、それらの下にはさらに数百人の不良たちがいる。まれにみる大盗賊団だった。

「そんな恐ろしい奴らだったとは!それにしても良くそこまでお調べになられましたな。」

善右衛門は驚嘆した。

「まぁな。じつは関東郡代から関東の犯罪被害の調書を貰ったんだ。そこに奴らの犯行と思しき被害報告が膨大に載っていた。徳次郎の事もな。」

「伊奈様から?伊奈様は奴らの事を知っていたのですか?」

「そうだ。だが、知っての通り彼らは代官だ。ご老中の命がなければ動かん。ただ4年前には水戸様(徳川御三家)のご命令で盗賊狩りに出動している。調書はその時の物に最近までの被害を加えたものだ。動きが無かったのは田沼様(田沼意次)と白河様(松平定信)の権力争いでそれどころではなかったのだろう。それに彼らが動くのはもっとでかいヤマの時だ。一揆とか2年前の打ち壊しのようにな。」

清五郎は政治の混乱が徳次郎達犯罪者の跳梁を許していたことを知った。

「本件で最も重大なのは公儀役人に偽装して犯罪をしていることだ。これを許しては秩序が滅茶苦茶になっちまう。その意味で清五郎、お手柄だったな。」

「はぁ。自分は別に。」

謙遜ではなく本当にどうでも良いと思っていた。罪状は何であれ奴らを壊滅出来さえすれば。

「それに千鳥だっけ?おまえの許嫁だったんだろ。気の毒だったな。だが、これは彼女の意志が導いたものだ。それに報いるために、必ず奴らをぶっ潰してやる。」

清五郎は膝に置いた手をぎゅっと握った。

(もうすぐだ。待っていてくれ千歳。)

「それで本題なんだが、、。」

「本題?」

「そうだ。おまえらを褒めるためにこんなところに呼ぶわけねぇだろう?」

「はぁ。」

二人は顔を見合わせた。

「じつはな、俺も知らなかったんだが、武州で捕まえた犯罪者は武州で処刑すると決まりがあるんだ。大宮にもあるだろう?下原刑場てのが。徳次郎たちを捕まえたとして、そこで処刑されると俺が困るんだ。」

「と、言いますと?」

「徳次郎を江戸で処刑したい。それで住民で告発者であるおまえらの許可が欲しいんだ。」

善右衛門は平蔵の意図を測りかねた。

「だからよ。特例で江戸で処刑するために形の上でおまえらの許可が居るんだよ。いいだろう?」

善右衛門が困惑していると清五郎が答えた。

「私共は奴らがどこで処刑されようと構いません。」

それを聞いて平蔵は手を叩いた。

「よし!決まりだ!ありがとよ。首はそっちで晒してやるからな!」

平蔵はご満悦になった。

その時、襖の向こうから平蔵を呼ぶ声がした。

「お頭。ちょっと。」

そう言って同心が入ってきた。同心は平蔵の傍まで来ると何事か耳打ちを始めた。

「うん。何?うん。そうか。すぐ手配いたせ。」

平蔵が小声で指示を出している。

「いや、なに。探していた茶菓子が見つかったんでな。すぐ買ってくるよう申し付けた。」

「はぁ、茶菓子ですか。」

「それはともかく。5日、我らは5日の内に動く。それまでおまえらは何もするな。すべて我らに任せるのだ。良いな!」

「ははっ!」

「話は以上だ。ご苦労だった。おまえら今日は江戸見物でもして明日ゆっくり帰れ。」

そう言うと二人は役宅を出された。

長谷川平蔵は食えない男だった。翌日二人が大宮に帰ると大騒ぎになっていた。

「おお!清五郎帰ったか!徳次郎一味が捕まったぞ!」

平太夫は興奮気味に話した。

「なんだって!?」

清五郎と善右衛門は驚愕した。平太夫が言うには徳次郎等幹部全員がそろったのを確認して、夜中に急行した長谷川平蔵率いる火盗改めが、朝方に閻魔堂に踏み込み全員を捕縛したという。

「それでな。長谷川様が帰りうちの前を通ったとき、清五郎にこれを渡してくれって。捜査協力の礼だと。」

茶菓子だった。

(くそ!一杯食わされた!何が茶菓子だ!)

その後、江戸に凱旋した平蔵は、わざと徳次郎達をあちこち引き回し、その名を大いに高めたのだった。6月7日、小塚原で斬首された徳次郎たちは高台橋に首を晒された。これは千鳥に対する平蔵の配慮だった。清五郎は徳次郎の首を見たが、何の感慨も湧かなかった。徳次郎たちを追い詰めていた時は高揚感があったが、終わってみると千鳥がいない喪失感だけが残った。

出張前夜(寛政元年3月1日)

清五郎は再び柳屋(十字屋)の前に立っていた。旅僧が訪ねて来なかったか聞くためである。店に入ると中はそのままである。懐かしい思い出が蘇る。

(あの日が最後になるとは思わなかったな。)

逢うて別れて 別れて逢うて~

千切れちぎれ~の雲みれば~

三味線を爪弾きながら唄う都鳥(幾)の小唄は、こなれた年増女の渋みはないが、声に透き通る清らかさがあり心地よい。都鳥は目鼻立ちのきりっとした顔立ちで、まだ幼さは残るが、どこかのお姫様といった気品がある。しかし、時折爪弾く指を間違えて、音をはずした時に見せるニコっとした照れ笑いは、何とも可愛らしく見る者を和ませる。

その都鳥の唄に合わせて踊る千鳥は細身で、手足が長く背も高い。小袖の衿や袖からのぞく肌は透き通るように白かった。艶やかで豊かな髪を持ち、頬からあごにかけた線は鋭いが丸みを帯びており、切れ長の目に長いまつ毛、つんとした小鼻はかすかに愛嬌を湛えている。そして音も立てずに柔らかく舞う姿は天女のように美しく、いにしえの楊貴妃もかくやという美女だった。

小唄が終わると千鳥は膝をそろえて三つ指をついて、

「これにて御仕舞にございます。お後(あと)もごゆっくりと。では。」

と言うと、席を立ってしまった。お客もそれにニッコリと笑って応え、

「いいよ、行っておいで。」と手を振って送り出す。

都鳥は〝またか〟と思った。そして客に、「失礼します!」と言うとあわてて千鳥を追いかけた。

「姉さん。どうして途中で座敷を降りちゃうの?とてもよさそうな旦那さんじゃない。」

千鳥は笑っている。千鳥の馴染み客はこういうことは慣れているからだ。

「今日はいつものすっぽかしと違うんだよ。幾ももう上がりな。」

もう五ツ時(20時頃)を過ぎていようか。帳場に行くと清五郎がいて火鉢に当たっている。

「おや?清ちゃんじゃないか。どうしたんだい?こんな夜分に。あたしの顔が見たくなったのかい?」

千歳はにっこりと笑った。

「バカ言え!今日は親父の付添だ。利兵衛さんに話があるんだってよ。」

「えっ、大旦那様が?いついらしたの?ご挨拶しなきゃ。」

「ちょっと前だよ。でもやめた方がいいよ。大事な話みたいだから。」

「ええ、そうなのかい?なんだろう、大事な話って。」

木曾屋平太夫は千歳がこの世で唯一頭の上がらない人間である。平太夫は姉妹を殊の外可愛がった。姉妹に琴や三味線、舞踊、小唄などの芸事の先生をつけて習わせ、書や和歌、俳句といった教養を仕込んだのも平太夫だった。姉妹にとって平太夫は師匠であり、3番目の父であった。そんなわけで姉妹は暇さえあれば木曾屋に行っていた。清五郎は千歳の2つ年上で、姉妹が来ると兄貴気取りでよく遊んでくれた。血はつながっていないが本当の兄のようだった。

「もしかしてばれたのかな?」

千歳は清五郎の耳に手を当てて小声でささやく。清五郎の顔が赤くなる。

「違うよ!おやじがそんな事でこんな時分に来るはずないだろう。明日からの秩父行きの事だよ、きっと。」

そこに幾がお茶を持ってきた。

「ねえ清ちゃん、ちょっと話があるんだ。ここじゃ何だからお勝手に来ない?」

千歳は清五郎の手を引っ張った。

「ええ?いいよ!客を待たせているんだろう?」

「いいんだよ客なんか。毎日来るんだから。」

「女郎がそんなこと言っていいのかい?客が聞いたらむくれるよ。」

清五郎は遠慮している。

「いいんだよ。女郎だって親の命日くらい客は取らないさ。」

「命日?ああ、実のお父さんのか?」

3人はお勝手の囲炉裏を囲んでいる。囲炉裏には鍋が吊るされ中で徳利が温められていた。

「お父さんはどんな人だった?」

茶を飲み干すと清五郎は千歳に聞いた。

「うん。それがよくわからないんだ。商人だって言ってたけど。何の商売かもわからないし。」

「何歳で亡くなったんだっけ?」

「29歳。氷川様の一の鳥居の団子屋にいた時倒れたんだけど、本当言うとそこに来る前に木から落ちたの。」

「ええ?初めて聞いた。卒中じゃなかったのか?」

「そう。浦和を通った時、子猫が木の枝に登って降りられないのを見て父が木に登って。それで枝が折れて落ちちゃったの。たぶんその時頭を打ったと思う。」

「幾ちゃんは知ってたかい?」

「うん。知ってた。あとからお姉ちゃんから聞いたんだけど。」

「ここへ来る前は深川に居たんだよね?」

「そう。深川の裏長屋で3人で暮らしてた。父は留守がちだったから、あたしら二人は近所の芸者さん達が面倒を見てくれてね。よく可愛がってくれた。」

「ふ~ん。千歳が江戸訛りで口が悪いのはそのせいか。」

幾は笑っている。千歳は苦笑い。

千歳にとって深川は楽しい思い出だった。八幡様の賑い、華やかな歓楽街、妖艶な女郎達。何といっても好きだったのが、そこを男物の羽織をひっかけて颯爽と歩く辰巳芸者の姐さん達だ。姐さん達は粋で気風が良く、自分たち姉妹をかわいがってくれた。深川は自分たちを優しく迎え入れてくれた場所だった。千歳が女郎になることに抵抗がなかったのも、芸事に夢中で打ち込んだのも幼い時のあこがれが強いからだった。

「それで、お父さんはどこへ行こうとしたんだろう?小さい子を連れて。」

「越後って言ってた。」

「越後?それが故郷なのかい?」

「たぶん。そこで暮らすんだって。」

「越後商人か。ちりめん屋かも知れないね。」

「う~ん。どうかなぁ?あ、そう。それでね。清ちゃんに見てもらいたいものがあるんだよ。父が持っていたものでね。幾、ちょっとあれ持ってきてくれる。」

幾は「うん。」と言って立ち上がると姉妹の部屋へ行った。

しばしの静寂が訪れる。もうこの時分になると騒ぐ客もいない。鍋のお湯がグツグツと音を立てているだけだった。

「しかし、たった2年で大したものだな。あのパッとしなかった柳屋が見違えるようだ。」

しんみりと清五郎が言った。

「そうだね。皆のおかげだよ。お金も貯まったし。もう少しだから待っててね。」

二人は夫婦になる約束をしている。千歳は清五郎の代替わりが済んだら店を売り払って利兵衛と幾の3人で木曾屋に厄介になるつもりでいた。

「いいさ。おまえの気のすむまでやればいいよ。いつまでも待っているからさ。それに。俺は千歳を尊敬してるんだ。偉いね。」

清五郎は周囲の人の恩返しのために、そして自分たち姉妹の未来を拓くために必死で戦う千歳を心底尊敬していた。女郎だろうと何だろうと全く問題ではなかった。千歳は涙が出るほどうれしかった。千歳は清五郎の手を握ると「ありがとう。」とつぶやいた。

「あらあら、今日はお泊りですか?」

ぱたぱたと足音を立てて幾が帰ってきた。意地悪な笑みを浮かべている。

二人はぱっと体を離した。

「春先だというのにどうしたのかしら?今日は暑いですねぇ。」

千歳は真っ赤になっている。清五郎は懐を掻いている。

「バカ!もういいでしょ!」

「言いつけの品をお持ちしました。木曾屋の女将様。」

そう言うと幾は結わいた包みを差し出した。

千歳は〝いい加減にしなさい〟と言いながら包みを解くとそこから懐剣を出し、それを清五郎に渡した。懐剣は朱漆塗で鞘に梅の蒔絵があしらっていて、柄には金糸が巻かれている。一目で高価なものとわかる。

「父はね、突然旅に出ると言いだしたんだ。故郷に帰るって。で、その時持ってきたのがこの懐剣なんだ。」

清五郎は懐剣を手に取ってみた。鞘の精巧な細工に思わず唸る。よく見ると菱形が上下何段にも重なったような紋様がある。

「これは?」

「そう。それ家紋じゃないかな?」

「家紋?高田屋の?」

千歳の父は高田屋儀兵衛と名乗っていた。

「それは違う。裏長屋に住む貧乏人が持つような物じゃないしね。父は偉い人から貰ったと言ってた。もしこれが家紋だとしたら、この家紋の家を調べれば何かわかるかもしれない。」

「なるほど。少なくともこの家紋の家の人に聞けばお父さんの事がわかるかもしれないな。でも何だろうな?突然の帰郷の理由って?親が病気になったとか?」

「わかんない。」

「突然帰郷しなければならなくなった。それでこの懐剣を持っていかなければならなかった。」

「そうだと思う。」

「よ~し、わかった。」

「え?何々?」

千歳と幾は目を輝かせた。

「帰郷の理由はわからん。このお宝を持っていた理由も分からん。」

「何?早くいってよ!」

「このお宝が越後の大富豪か殿さまからもらった物だとしよう。その上でこの家紋の商人か大名が越後にいるか調べればいい。」

「あ~なるほど~。」

「すごー~い。清ちゃん頭いい。」

「へへへ~。」

「じゃあ早速調べてよ。ヒマなんでしょ?」

清五郎はかぶりを振った。

「ダメだよ!俺も暇じゃねぇんだ。明日から出張なんだから。」

「お~い!清五郎!帰るぞ!」

平太夫が呼ぶ声がした。清五郎はしかめっ面をした。

「ああ、くそ!まだ熱燗飲んでないのに!」

清五郎は名残惜しそうに席を立つと、千歳に言った。

「じゃあまたな!」

「うん。」千歳も残念そうに返した。

それが千歳との永遠の別れとなった。後日平太夫に聞いたが、この夜、利兵衛と平太夫は千歳と清五郎の祝言の日取りを話し合っていたという。

手紙

清五郎は十字屋(元柳屋)に旅僧が来なかったか聞いてみた。旅僧はやはりここに来たという。しかし、この店の者は元々大宮宿の者ではなかったので何も知らないと答えたそうだ。清五郎は一旦木曾屋に戻った。

(その旅僧は何が目的で来たのだろう?千歳の知り合いだとしても死んでから3年も経っている。しかも善右衛門の言うように千歳の身内はもういない。徳次郎一味の残党だとしても、「千鳥」は知っていても「千歳」の名は知らないはずだ。だから奴らではない。しかし、その旅僧に会ったところで過去が変わるわけでもない。でもなんだろう?私はどうしても会わなくてはいけない気がする。)

清五郎は仏壇に手を合わせた。そこには千歳の位牌と遺書がある。

(千歳、これはおまえの導きなのか?凍りついた私の心を溶かす何かがあるのか?)

清五郎は千歳の死によって大きな喪失感に苛まれているが、それをさらに深くしているのが幾の失踪だった。幾は2年前、千歳の一周忌に合わせて大宮に帰るように使いを出した後、板橋から大宮に向かう途中失踪した。行方は杳として知れない。美濃屋の女将は信頼できる付き添いを付けたと言うが、その付き添いもいなくなっている。何があったのか?その男に攫われたのだろうか?それとも川にでも落ちたのだろうか?いつも悪い方に想像して心を苛むのである。それ以来清五郎は泣くことも笑うことも出来なくなってしまった。

3年前の8月、長谷川様から江戸で徳次郎一味の残党を捕まえたと手紙が来た。そいつらは麹町の長谷川様の自宅を襲うつもりで返り討ちにあったようだ。どうやら奴らの復讐心は大宮宿の人たちではなく長谷川様に向いていたらしい。長谷川様は徳次郎一味が壊滅したので安心して良いと保証してくれた。

清五郎は大宮が安全になったので、幾に帰ってくるよう手紙を出した。幾は当初はふさぎ込んでいたが、美濃屋の親戚の富農の家で子供たちに囲まれているうちに元気を取り戻したらしい。ほどなくして幾から返事が来た。

【清五郎兄さん、お手紙ありがとう。徳次郎一味の残党が捕まり大宮の皆さんもようやく安心して眠れますね。これで千歳姉さんもあの世で安心していると思います。返す返す後悔するのは、あの時私は何も出来なかった事です。いつも姉頼りにしていたので、いざというとき無力だった自分が情けないです。

そちらに戻ってこいという話ですが、申し訳ないのですがしばらくは板橋に居ようと思います。それから姉の手紙をお見せしなかったことを御詫びします。

あの時は動揺してお見せできる精神状態では無かったものですから。

あの手紙には死んだ父と私に関わる秘密が書かれていました。姉は秘密にしたかったようですが、最後になって伝えなければならないと思ったようです。今となっては私にはどうでも良いことですが、いちおう兄さんにお伝えします。

私たちの父は商人だったのは間違いないのですが、実はその前は大きな武家屋敷に居て、姉もそこで育ったそうです。そこで何をしていたのか?父が家臣だったのか使用人だったのかはわからないそうですが、何か都合の悪いことがあって居られなくなってしまい、その時そこのお殿様か若様に貰ったのがあの懐剣だと父が話していたそうです。その後父は姉と深川に移り住みましたが、その時屋敷から生まれたばかりの私を連れてきたそうです。姉の母は姉を生んですぐに亡くなり、父は後妻を設けなかったので、私は父とも姉とも血が繋がっていないことになります。姉は私を武家屋敷のお殿様と血が繋がっているのかも知れないといいます。父がよく「幾はお姫様なんだから」と言っていたそうですから。

それで何かの事情で越後?に帰らなくてはいけなくなって、父は私たちを連れて旅に出たのですが、懐剣を持っていたのは、私の事を証明するために必要だったのではないか?と姉は考えていました。どういう意味か分かりませんが。

姉が懐剣の事を気にしていたのはそのせいなのです。ただ、私にとってはどうでも良いことです。柳屋の父さん母さん、千歳姉、木曽屋のお父さん、そして兄さん。私の家族はそれだけです。

それから、姉の手紙には兄さんの嫁になるようにと書いてあります。兄さんを頼むとも。私は兄さんが大好きです。姉さんも大好きです。でも、兄さんと一緒になるということは、姉さんを忘れる努力をしなくてはならない。亡くした痛みを忘れなくてはいけない。そういう事だと思います。姉もそれを望んでいると。私はそれだけは出来ません。それだけは嫌なのです。私は一生姉を誇りに、姉を失った痛みを抱えて生きていきたいのです。だからごめんなさい。あなたと一緒になることは出来ません。でも、兄さんも同じ気持ちかな?

私は今、ご厄介になっている農家で、沢山の子供達に囲まれて生きています。子供の世話がこんなに大変なことも、楽しい事も知らなかった私は毎日新鮮で楽しいです。子育てに向いてるのかな?将来子供達を集めて手習いを教えたり出来れば良いなぁって思います。兄さんも協力してくれたら嬉しいな。清五郎兄さん、大好きだよ。じゃあまたね。幾。

寛政元年9月8日】

「幾。おまえ子供たちに手習いを教えるんじゃなかったのか?私はいつでも手伝ってあげるよ。だからもう帰って来いよ。なぁ、頼むよ。幾。

高台橋

清五郎は木曾屋を出て高台橋に向かった。高台橋は千歳が身を投げ、神道徳次郎が首を晒されたいわくつきの場所だ。旅の僧侶はそこにいる。

(まだ居ると良いが。いや、きっと居る。)

清五郎は自分に言い聞かせた。念のため帯の後ろに短刀を忍ばせてある。高台橋が近づくにつれて清五郎の鼓動は早くなった。氷川神社の一の鳥居に団子屋がある。姉妹の父はここで亡くなったのだ。高台橋はもう目の前だ。居るのか?いないのか?居た!

高台橋の橋の上に立っている、笠を被りぼろぼろの袈裟を着た裸足の僧侶。

(こいつだ!)

その僧侶は橋の上から川面を眺め、静かに念仏を唱えていた。

「お坊様。ここで何をしているのですか?」

清五郎は僧侶に話しかけてみた。僧侶はじろりと清五郎を見ると、

「見ればわかるだろう。念仏を唱えているのだ。」

僧侶のあまり友好的ではない態度に清五郎は少しひるんだが、構わず続けた。

「何のために?誰のためにですか?」

僧侶は念仏を止めると清五郎に顔を向けた。

「おまえは?」

「この宿場で商売をしている者です。」

「私に何か用か?」

清五郎はどう切り出すか迷っていた。

「いえ、こんなところで念仏を唱えているのが珍しかったものですから。」

「そうかの?」

「お坊様はここがどんな場所かご存じですか?」

僧侶は清五郎の顔をじっと見つめた。

「知っておる。千鳥という女郎が身を投げた場所だ。雲助たちが教えてくれた。その女郎のために念仏を唱えているのだ。おまえは千鳥を知っているのか?」

「ええ、3年前にここから身を投げました。盗賊の親玉に責められたせいです。」

僧侶は少し驚いた顔をした。

「そうか。それは気の毒にの。」

清五郎は話を変えた。この僧侶が何者で何のためにここに来たのか確かめなければならないからだ。

「お坊様はどこから来なすった?大宮に何か用で?」

僧侶は、んん?という顔をしてすこし沈黙してから。

「おまえも私を疑っているのか?問屋場の役人もそうだった。こんななりでは仕方がないが、どうもここでは私は歓迎されないらしい。」

「そんなことはありません。ただ、興味があったものですから。それに何かお手伝い出来るかもしれません。」

「ふん。白々しいことを言う。私が僧侶のなりをした詐欺師とでも思っているのだろう。」

僧侶は蔑むような顔をした。

「まぁ良い。もうここを去るので、ついでに教えてやろう。」

「私は2年前にここに来るつもりだった。しかし途中で行き倒れてしまっての。瀕死の時に旅の僧侶に助けられた。そのままその方の弟子になった。以来、師匠のお供で諸国を回っていたが、その師匠が亡くなったのでご恩返しの必要がなくなった。それでようやくここに来れたのだ。」

「そうですか。それで2年前にどんな御用があったのですか?」

「約束を果たすことだ。」

「約束?何のですか?」

「それは言えん。ときにおまえは千歳という女性を知っているか?3年前にこの大宮で亡くなったそうだが。」

(来た!)清五郎ははやる気持ちを押さえ、慎重に言葉を選んだ。

「千歳という女は知りませんね。しかし、千鳥という女郎は私の幼馴染でした。」

沈黙が流れた。僧侶は再び清五郎の顔をじっと見ている。

「そうだったのか。それは気の毒だったな。非礼を詫びよう。」

そう言って頭を下げた。

「聞くが、その千鳥に妹はいなかったか?」

清五郎は雷に打たれたように衝撃を受けた。

(なぜ千鳥に妹がいると知っているのだ!?この僧侶は「千歳」は知っていても「千鳥」は知らなかったはずだ。だから千鳥に妹がいることは知らないはずだ。それに“いなかったか?”だと?まるで妹がもう居ないような言い方じゃないか!この僧侶は千歳に妹がいたことを知っている。だから「千鳥」が「千歳」と同一人物かどうか「妹」を使って探っているのだ。)

「どうした?」

清五郎は心が見透かされているのを感じた。

「おりました。」

思わず口走ってしまったが、今度は僧侶が驚愕している。

「その妹も幼馴染なのか?」

「はい。私は姉妹が小さい時から一緒に遊んでいました。遠くに遊びに行った帰りにはよく妹をおんぶしてあげたものです。」

僧侶はその言葉にはっとした。

【兄さんみたいだね、ろくろさんは。】

僧侶は眼を見開いて清五郎の顔を見ると、その眼からみるみる涙が溢れた。

「そうですか。そうでしたか。あなたが!」

僧侶は震える声でそういうと嗚咽して泣き出した。清五郎は僧侶の突然の変化に戸惑った。

「お坊様?どうされました?」

「すみません。取り乱しました。あなたに渡さなければならないものがあります。」

そう言うと懐から財布を出し、小判を1枚清五郎に渡した。

「この金は?」

「約束を交わした人から頂いた物です。あなたにお返しします。」

「いや、しかし、、。」

清五郎は戸惑った。僧侶は構わず、

「それからこれを」

と言って頭陀袋から布の包みを清五郎に渡した。中を開けて清五郎は驚愕した。

「なぜあなたがこれを!?」

それは千歳の遺品の懐剣だった。

「こんなにも遅くなってしまいました。でも約束は果たせたようです。私はあなたにどうしても伝えたい事があってここに来ました。」

「私は六郎兵衛と申します。」

第7章に続く。↓

*他の章を読みたい場合は下記の章のURLをクリックしてください。

目次

第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1789_13.html

第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_20.html

第三章 石神村-寛政2年(1790)3月4日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_73.html

第四章 石川島―寛政2年(1790)2月~寛政3年(1791)8月

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/17901791.html

第五章 馬喰町―寛政3年(1791)8月24日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1791.html

第六章 大宮宿―寛政4年(1792)3月8日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1792.html

第七章 石神村―寛政4年(1792)3月10日

コメント

コメントを投稿