小説 お女郎縁起 第三章 石神村-寛政2年(1790)3月4日

小説 お女郎縁起

寛政秘話 石神女郎仏と大宮お女郎地蔵

しこり

武州足立郡石神村は江戸より6里(24㎞)、東西15町(1635m)、南北14町(1529-6m)。村内に井水(せいすい・井戸水)乏しく、見沼代用水の分水、赤堀用水を飲み水としている。陸稲(おかぼ)がほとんどなので旱魃(かんばつ、日照りによる水不足)が度々あった。柿の木を多く植えて渋を取り、江戸へ販売している。府下(江戸内)で赤山渋と言われるのは、ここから出荷される物を言う。村の中央に日光御成道が通りそこに「赤山新町」と呼ばれる立場茶屋町がある。これは関東代官頭(郡代)伊奈半十郎忠治が赤山に陣屋を造営する際に、そこに散在する民家を御成道に移転させ、町並みを作り茶屋町として営業権を与えたのが始まりである。

寛政2年(1790)3月3日深夜。猛烈な風が続いている。昨日の朝方から吹き始めた強風は、昼過ぎから雷を伴う暴風雨になり、小石大の雹まで降った。夕方には雨が止んで雲間から月が出たが、それでも狂ったように風が吹いている。

「まるで二百十日だ」

春の嵐はめずらしくないが、今夜のそれは秋の台風と変わらない。しかもとても寒かった。

岩井庄右衛門は長いこと村役人をしているが、二年前からは名主を務めていた。数えで四十二歳になる。役目上のことでもあるが、庄右衛門は嵐の夜には昔から寝ずの番をするのが習慣だった。庄右衛門は囲炉裏に薪を足しながら、この嵐によって村内にどのような被害が出るか考えていた。

(冬に植えた柿の苗木がたくさんあるのでこの雨風でやられていないだろうか)

村に大きな河川はないが、北の村境を赤堀用水が流れている。この用水は村内で溢れることはまずないが、西の立野村辺りでは溢れる可能性がある。隣村とはいえ気がかりだ。また、村には赤堀山、土手山と呼ばれている幕府所有の御林(おはやし)があり、村はその管理を任されていた。御林の管理は大変厳しく、勝手に木を切ったりすると厳しい御咎め(おとがめ)を受けたが、反面、下草や枯枝などの採集が許されていて、これが貴重な生活資源になっていた。

(御林の木々がこの強風で倒れていないだろうか?)

庄右衛門には13歳になる息子と5歳になる娘がいるが、かつてこの上に娘がいた。娘の名は「絹」と言った。安永7年(1778年)の夏、絹は具合が悪く飯をあまり食べずに一日横になっていた。次の日の朝、絹は起きてこなかった。心配になって様子を見に行った女房の里(さと)が

「あんた、あんた!」

と手招きして呼んでいる。そばに寄ってみるとぎょっとした。絹は汗をかいて顔を硬直させている。異様なのは口を思いきり横に拡げていて喰いしばった歯をのぞかせ、額にくっきりとしわを寄せていることだ。それが笑っているように見える。すぐに悟った。

(土の毒が入ったのだ!)

庄右衛門は家を飛び出した。村に医者はいないので鳩ヶ谷宿から呼んでこなければならない。雨が降り出していたが気にしていられない。

(医者だ!早く!)

と心で叫びながら無我夢中で駆けた。雨の中引きずるように医者を連れてくると、里(さと)が娘の名を叫んでいる。すでに痙攣が始まっていた。医者はそれを見るなり、

「こりゃいかん!土の毒じゃ!」と言った。

ところが医者は病名を言い当ててはみたが、右往左往するばかりで何の治療をするわけでもなかった。

「早く何とかしてください!」

たまりかねて訴えると、医者は突き放すように言い放った。

「破傷風に治療法などない!体が毒に勝ればそのうち治まって回復する。じゃが、毒が勝れば死ぬ。生きるか死ぬかは五分五分じゃ!」

言葉を失った。医者からそのように言われては何か出来ようはずもない。苦しみもがく娘の名を呼び、手を握ったり体を摩ったりするだけだった。生れたばかりの息子が激しく泣いていたがかまっていられない。次第に症状は激しくなり、発作的に背筋を硬直させて弓なりに反らしている。背骨が折れんばかりに反らすので、折れないように必死に押さえつける。側でさとが悲鳴のように念仏を唱えている。

どれぐらい過ぎたのか?夜になり外は嵐になっていた。絹は息をするのが苦しくなり激しく暴れていたが、やがて、く~、く~と苦しげな声を出すとぴたりと動かなくなった。しばし静寂が訪れる。ややあって医者が「死んだ。」とつぶやいた。さとはすすり泣いた。その声を聞きながら庄右衛門は腰が抜けたように放心していた。無力だった。何も出来なかった。

子供が死ぬことは珍しい事ではない。どこの家でもそんなことはある。しかし庄右衛門にとって、絹の死はいつまでも心に“しこり”のように残り、気を重くするのだった。破傷風に無力なのは人間界すべてであって、何も庄右衛門のせいではない。庄右衛門のしこりとは

(俺はあの時、何をすべきだったのか?)

ということだ。

無我夢中で介抱したが、それは絹にとっては無意味であっただろう。しかしそれは考えても仕方がない事だ。でも、《何か大事なことが抜けている》そんな気がするのだ。そのあるようなないような疑問を振り払うように村の仕事に精を出してきた。名主にもなった。しかし、今になっても“しこり”は居座ったままで庄右衛門の心を重くするのだった。

夜が白々と明けてきた。七つ半(午前5時)ぐらいだろう。庄右衛門は外に出てみた。とても寒い。風は止むことなく吹いている。

(飯を食ってから村内を廻る。)

そう決めると庄右衛門は家の中に戻っていった。

土手山

庄右衛門は自宅を出ると日光御成道に出た。そこには左右に御林があるからだ。林に入ると杉、ヒノキ、松、ケヤキなど、手入れが行き届いた木々が整然と並んでいる。庄右衛門はそれを1本1本見て歩き、倒れていないか、枝が折れていないかを丹念に調べて行った。そして、折れた木を見つけると帳面に記録していった。

(けっこうやられているな。この時期にあんな嵐が来るなんて。折れた木はすぐに修復しないと枯れてしまうから、あとで皆を集めて早めにやってしまおう。)

御成道の御林の調査を終えた庄右衛門は村道の北側に広がる土手山御林に入った。土手山は村道から村境を流れる赤堀用水までの盛り上がった丘で、反対側の北原村側から見れば山のように見える。

庄右衛門が山の奥まで来た時、木々の高さを超えた太陽の光が林の中にサーっと差し込んだ。幻想的な光景だった。光のまぶしさに目を伏せたとき、草履が一つ落ちているのを見つけた。

(草履?)

思わず拾い上げたときに「うっ。」という微かな声が聞こえた。ハッとして周囲を見渡すと、杉の大木の後ろに白い足が見えた。

(人がいる!)

杉の後ろに駆け寄ると蓑笠を着けた女が倒れていた。

「おい!どうした!」

庄右衛門は女を抱えて声を掛けた。

「しっかりしろ!何があった?!」

女は目を少し開けたが返事がなかった。なおも声を掛けたり揺すったりしたが体がだらんとしていて意識を失っているようだった。着物が湿っていて冷たかった。

(行き倒れか?殺しか?どうしてこんなところに?)

家まで運ぶか人を呼ぶか迷った。

(まず皆に知らせよう。人手がいる。)

そう決めると立ち上がって、

「すぐ戻ってくる!ちょっと待っていろ!待っていろよ!」

そう言うと庄右衛門は走り出した。

(大変だ!大変だ!)

焦る気持ちのまま全速力で家に向かった。

救助

脱兎のごとく家に帰ってきた庄右衛門は大声で妻を呼んだ。

「さと!さと!いるか!」

息を切らしてそう呼ばわると、さとが中から出てきた。

「あんた、何をそんなに?どうかしたんですか?」

庄右衛門は膝に手を付きながら息を整えると土手山を指さし、

「あ、あの、山に、林に女が倒れている!手伝ってくれ!」

「ええ!?女の人が!?それは大変!」

「ここへ運ぶから、女房たちを集めてくれ!それと着替え、布団、ええと、医者だ!医者を呼べ!」

そういうと庄右衛門は隣の杉山家へ走っていった。

杉山家に着いた庄右衛門は庭にいた爺様に事情を説明した。

「あ~ん、行き倒れ?女かね?そりゃ~大変だ。」

爺様があまりにのんびりしているので、しびれを切らした庄右衛門は、

「喜助ー!喜助はいるかー!」と大声で呼ばわった。

それを聞いてのそっと出てきた喜助は、

「どうしたんですか?庄右衛門さん。」

と、あくびを掻きながら言った。庄右衛門は緊張感のない喜助の胸倉をつかみ。

「女が倒れているんだよー!あそこで!お前も手伝え!」

と言った。喜助は驚いた顔で「女?それは大変だ!急げ!」と言って走って行ってしまった。「奥の方だぞ~。」という庄右衛門の声が聞こえたかどうかわからぬまま。庄右衛門は通りがかった村人を捕まえて事情を説明すると、男手を集めるよう頼んだ。それから喜助の後を追った。

女が倒れている場所に着くと喜助が女の顔を覗き込んでいた。

「庄右衛門さん。若い女です。返事がありません。どうしましょうか?」

喜助が手短に状況を説明すると庄右衛門は、

「とりあえず俺の家に運ぶ。そこで介抱しよう。医者も呼んでくる。」

「そうですか。じゃあ運びましょう。」

そう言って喜助が運ぶのに邪魔になる女の蓑笠を外すと顔が露わになった。

「これは!」二人同時に声を上げた。顔から血の気が引いてはいるが、見たこともないような美しい娘だった。

「庄右衛門さん。これはただの百姓の娘ではないですよ。」

庄右衛門は喜助と娘を運びながら状況を整理していた。

「この娘、いつからあそこに居たんでしょうか?」

「うん。着物が濡れているから昨日の午後か夕方か。」

「すごい雨でしたからね。でも一晩中あそこにいたらとっくに死んでいるんじゃないですか?」

「確かに。夜は冷え込んだからな。すると夜が明けてからか。」

「なぜあそこで倒れていたんでしょうか?道に迷ったのかな?」

「それもあるが、若い娘が一人でこんなところに来るとは考えられん。おそらく連れがいて置き去りにされたんだろうな。」

「その連れに殺されかけて運ばれた。」

「それは何ともな。娘の意識が戻ってから聞いてみないと。」

「それにしてもこんな美人を置き去りにするなんて。ひどい奴ですね。」

「ああ。同感だ。」

話をしているうちに林が切れた。

「よし!俺の家に寝床を用意しているからそこに寝かそう。」

「いや、ちょっと待ってください!この娘、何かの病気じゃありませんか?」

「病気?何の?」

「流行病とか。」

庄右衛門はギクッとした。そう言われればそうだ。流行病に罹って倒れた可能性も十分ある。

「いったん降ろせ。鼻と口を手ぬぐいで縛れ。」

そう言って娘を降ろすと、喜助は娘の口を手ぬぐいで縛ろうとした。

「ばか!お前の口だよ!」

二人は手ぬぐいで自分の鼻と口をふさぐと、あらためて娘をどこで介抱するか話し合った。

「家はやめておこう。しかし病人を野ざらしにすることはできない。この庚申塚の隣に小屋掛けをしよう。」

そうこうしているうちに村の男たちが集まってきた。

「こりゃあ、えれぇ別嬪さんだ!」「若いぞ。いくつだろう?」「百姓には見えねえな。」

たちまち騒然となった。庄右衛門は皆にここで介抱をするから仮小屋を作るように、また、流行病の可能性もあるから医者が来るまで近づかないように指示した。皆それぞれ散っていった。

庄右衛門は娘を筵の上に寝かすと娘の帯を解きに掛った。

「何をしているんです?」

喜助が聞いた。

「服が濡れているからな。着替えさせないと。」

「着替え持っていませんよ。」

「お前の着ている服。脱げ。」

「ええ!?」

そんなやり取りをしていると、村の女房達がぞろぞろとやってきた。

「あんたの家に来るっていうから待ってりゃ、なかなか来やしねえ。こんな所で何やってんだい!」

庄右衛門はいきなりどやされた。

「何って、まず着替えさせないと。」

「そんなのはあたしらの仕事だよ!とっとと退きな!」

女たちは庄右衛門達を追い払うと、娘を囲んで介抱を仕出した。

「綺麗な娘さんだね。」「可哀そうに。」「元気になると良いね。」「必ず助けるからね。」娘の周りは再び騒然となった。

娘は髪を降ろされ、白の襦袢に着替えさせられ、上から羽織を掛けられて布団の上に寝かせられた。一層美しさが増して、隣で小屋掛けしている男たちは気が気でなかった。

「天女ってこういうのだろうな。」「高貴な香りがする。」

そんなことを言いながらも仮小屋はあっという間に出来た。

診断

昼前に鳩ケ谷宿から了庵(りょうあん)という医者が来た。了庵はじつは庄右衛門の娘の絹を診てくれた医者の2代目だった。了庵は庄右衛門から状況を聞くと、女房達の中から2人選び、一緒に小屋の中に入った。

了庵は娘の脈を取り、目を開いて覗き込み、生きているのを確認すると、あちこちつねったり叩いたりしだした。

(わずかだが反応はある。だが意識は無い。)

続いて口の中を見て、頭と首をまさぐり、手足の関節を動かしてみた。

(外傷は見られない。毒を飲んだ形跡もない。手足の関節も問題ない。)

最期に娘を裸にすると、すみずみまで観察した。

(きれいなものだ。争った形跡はない。)

了庵は補助の女に白湯を持ってこさせると、半身を起こして口を開けさせ白湯を口の中に入れた。しかし全部口からこぼれてしまった。続いて何かの薬を嗅がせてみたが何の反応もなかった。

小屋の外で大勢が待っていると了庵が小屋から出てきた。彼は書き留めた付箋を見ながら見立てを発表した。皆かたずを飲んでいる。

「まず、娘の状態ですが、生きてはいますが意識はありません。」

「それから娘の体には外傷が見られません。頭にこぶや傷もありませんでした。また毒物を飲んだ形跡も見られません。」

「以上の事から推測しますと。」

了庵の言葉に皆身構えた。

「病気です。」

皆顔を見合わせた。

「何の?何の病気です?」

皆から疑問が上がった。

「何の病気か分かりません。可能性として卒中。心臓が一時的に止まったことでの意識消失。また、これが一番あるかもしれませんが、寒さに晒されたことでの血流の停滞です。でも私はこういう人を診たことがないので何とも言えませんが。」

「そして皆さんが心配しているような流行病ではないので、感染に気を遣う必要は無いです。」

「それから治療についてですが、意識が戻らない以上は見守るしかありません。何も食べませんし飲みませんので。出来るとすればゆっくりと体を温めることです。以上です。」

皆鼻白んだ。温めるだけなら治療と思えないからだ。話が終わると皆口々にああでもない、こうでもないと言いながら帰って行った。庄右衛門は了庵のもとに行き治療について詳しく聞いてみた。

「先生。温めるとはどういう風にやれば良いでしょうか?」

了庵は少し考えてから、

「そうですねぇ。小屋の中で火をたくのは煙が出るのでやめておいた方が良いでしょう。焼いた石を甕の中に入れて蒸気で温めるとか。でもこれだと介抱している人が参りそうですね。それはほどほどにするとして、娘を戸板に乗せて、その下に焼き石を敷いて、じんわりと温めるのが良いと思います。くれぐれも熱くなりすぎてはダメですが。人の体温より少し熱いぐらいに保つと良いと思います。」

「先生は凍えによる症状とお考えですか?」

「それはわかりませんが、卒中などとすると、この段階だと治療のすべがないのです。しかし凍えによる症状ならば、ゆっくり温めればあるいは?と思っています。」

庄右衛門の胸に不安が広がった。

「つまり、先生は回復が見込み薄だと?」

了庵は庄右衛門にはっきりと言った。

「そうです!可能性は五分五分です。」

庄右衛門の心臓が「ドクン」と音を立てた。

検分

石神村は関東郡代伊奈家の所領、赤山領4千石にある村で、赤山陣屋に隣接する。赤山陣屋は自領の支配だけではなく、江戸馬喰町の郡代役所から出された通達などを、支配する幕府直轄領の村々に届ける際の中継所としての役割を持っている。なによりここには4人の支配人がいて、それぞれ関東郡代が支配する30万石の幕府直轄領を分割して支配している。

昼過ぎに赤山役所(赤山陣屋)から役人が検分に来ると聞いていたので、庄右衛門は今の内炊き出しの握り飯を食っておこうと頬張っていると、人だかりの向こうから役人が2人歩いてくるのが見えた。前を歩いているのは庄右衛門がよく知る藤田という手代だったが、藤田の後ろを歩いてくる人物を見て庄右衛門は驚いた。

「よう!庄右衛門!」

「会田様!」

会田七左衛門は赤山陣屋において実質トップの立場であり、関東郡代伊奈家の支配する30万石の幕僚の内10万石を支配する大支配人である。その会田が行き倒れ者の検分に来たのだから庄右衛門が驚くのも無理はない。庄右衛門は膝をついて挨拶をした。

「会田様のようなお方が何故このようなところに?」

「いやなに、当家も人手不足での。」

会田はバツが悪そうに頭を掻いた。

「そんな、お戯れを。」

「いや、行き倒れが身分の高い娘かもしれぬと聞いてな。万が一そうだとしたら大事だて。手代任せには出来んと思うたのじゃ。」

(身分によって扱いが変わるということか?)と庄右衛門は解釈したが、それにしても会田七左衛門様が何故?と腑に落ちないようだった。

会田は庄右衛門から発見から今までの経緯を聞くと、「どれ、見せて見ろ」といって仮小屋の入り口になっている筵(むしろ)を上げた。会田は無言で娘の頭から足の先まで観察すると

「身に着けていたものは?」

と言って、庄右衛門に娘の衣服と所持品を筵の上に広げさせた。身元を示すものは何もなかった。

(これは違うな)と会田は思った。

彼は娘の身分などどうでもよかった。外部には内密にしているが、当の伊奈家が現在内紛の真っただ中にあった。家中が当主伊奈忠尊(ただたか)派と家老永田半大夫(はんだゆう)派に分かれて対立していたのである。現に忠尊によって永田は濡れ衣を着せられ、この赤山陣屋に逼塞(ひっそく)させられている。それが1年半にも及び、ついに永田派の家臣たちが当主忠尊に諫言状を突き付けようという事態に及んでいる。

そのように家中が緊迫した状況なので、彼はこの赤山で起きる僅かな変事も見逃すことは出来なかったのだ。しかし見たところ娘は家中や関係者ではないし、内紛に伴う事件性は感じられなかった。彼はそれだけ確認できれば用はなかった。

「邪魔したの」と言って、会田はさっさと帰ろうとするので、庄右衛門は慌てた。

「あ、会田様!もうお帰りで?あの、お見立てのほどは?」

「わしにもわからん。娘の意識が戻らんと何ともな。すまんがそれまでおぬし等で介抱してやってくれ。」と言って懐から金を出して庄右衛門に渡すと

「藤田、あとは任せた。」と言って帰っていった。

呆気にとられる庄右衛門の横で、調書を取っていた藤田は(なるほど)と感心したような顔で会田の背中を見送った。

「藤田様、何しに来たのでしょう?会田様は。身分の高い方という線はないということですか?」

「あ、いやいや、それはまだわからぬ。武家の子女でなくても大名のお女中という事もありうる。それもまた大目付にも報告せねばならぬからな。しかし仮にこの娘が身分の高い娘だとしても、付き添いに置き去りにされたとしても、少なくとも殺されかけたのではない。これは病による行き倒れだ。つまり事故ということだ。」

「村の年寄りたちは娘が借金で身落ちしたお武家の子女で、女衒に買われて江戸から引っ張られて来たのでは?と言っています。もしそうだとしたら、それは問題になるのですか?」

「いや、それなら問題にはならん。身落ちしたらもう武家ではない。百姓と同じだ。それにこのご時世、そんな話しは珍しくないからな。」

「それにしても美しい娘だな。案外貧乏御家人の娘ではなく、本当にやんごとなき身分のお姫様かも知れんな。」

「実際にそんなことがあるのですか?」

「無くはない。昔大奥のお上臈(じょうろう)が歌舞伎役者と密通をしていた事件もあったしな。」

藤田は80年以上前の江島生島事件を持ち出した。

「何と!お上臈と言えば大奥で一番偉い方ではないですか。そんな方が色恋沙汰を?」

庄右衛門はありえないと思った。

「庄右衛門よ、上流階級と雖も同じ人間、中身は我等と変わらんのだ。それに武家は大身になればなる程権力争いが熾烈だ。家督相続や派閥争いなどで対立が始まれば、血で血を洗う抗争になることもしばしばだ。」

「なるほど、身分の高い家ほどいろいろあるのですね。その点御領主様(伊奈家)におかれましては家中円満、我等も安心して家業に精を出せます。」

藤田は庄右衛門からさらっと伊奈家の話題を出されてハッとした。

(気を付けねば。家中が権力争い真っ只中にあるなど、決して外部に漏れてはならぬ。先ほども会田様が一切悟られぬように振る舞っておられたのに。)

「じつはな、最近家中で揉めに揉めた大名家があってな。」

「ほう、どちらの?」

「溝口様だ。」

「溝口様?」

「越後の新発田藩だ。ご当主のお祖母様が寵臣を使って専横をやりだしてな。藩は当主派と祖母派の対立で収拾がつかなくなった。最期は御老中の裁定が下って落着したが、その間はさまざま変事が相次いだそうだ。そんなこともあって会田様直々に来られたのではないかな?」

藤田は話題を伊奈家から逸らそうと、最近有った新発田藩の騒動を持ち出して庄右衛門を煙に巻いた。

「はぁ。左様で。」

「すまんすまん。余計なことを言った。忘れてくれ。この件に関しては娘の意識が戻らぬと何も分からぬ。意識が戻り次第役所に知らせるように。それから死んだ場合も報告するように。これで検分は終わりだ。じゃあな!」

と言うと、庄右衛門の肩を叩いて藤田は帰って行った。

会田は赤山陣屋に帰る道すがら自嘲していた。

(我ながら心配の度が過ぎるな。ただの行き倒れではないか。)

些細なことでも過敏に反応する自分が滑稽に思えた。

今、伊奈家中は未曽有の危機に瀕していた。当主伊奈忠尊(ただたか)は1年半前、理由不明のまま突如家老の永田半大夫父子を赤山陣屋に逼塞(ひっそく)させてしまった。永田は伊奈家一の実力者で、彼の敏腕があればこそ江戸打ち壊しの収拾など、数々の難題にあたることが出来たのである。その永田の不在によって伊奈家の職務は次第に支障をきたしてきた。また、備中松山藩板倉家からの養子である忠尊は、家督を前当主(伊奈忠敬)の子、忠善に譲る約束を反故にして、自分の愛妾の子に継がせる画策するなど、家中でやりたい放題の振る舞いをしだした。殊に家臣達が危機感を覚えたのは、実兄の寺社奉行板倉勝政を後ろ盾として存在していることから、幕閣(老中)に対して不遜な態度を取り始めたことである。すでにあちこちから非難の声が上がっており、いよいよお家の存続が怪しくなってきたのである。

(今自分がすべきは家中対立によって機能不全に陥っている伊奈家を立て直すこと。それには正論・正道を持って今一度家中をまとめることだ。当主(忠尊)派の策謀を案じるよりも改心を迫る。それでもダメなら刺し違えても退場してもらう)会田がこのように腹を決めているのは、彼が当主忠尊への諫言状に連判した首謀者であったからだった。

(可哀そうだが、あの娘は助かるまい。)会田は立場上行き倒れ者の報告を数多(あまた)見てきたが、あのように意識を長時間失って蘇生した例を聞いたことが無かった。

(だが、死の間際に庄右衛門等に見つけられたのは不幸中の幸いといえよう。彼らは優しいからな。きっとねんごろに弔ってくれるだろう。阿弥陀三尊来迎(あみださんそんらいごう)は疑いあるまい。)

同悲同苦

藤田が帰った後、庄右衛門は皆と相談して今後の介抱の段取りを決めた。娘の介抱は女達が交代で行う。夜は男達も外で火を焚いて交代で見張りをする。ついでに石を焼いて小屋に運ぶ。それら当番の飯は五人組が交代で手配する。

庄右衛門は了庵の言葉が耳から離れなかった。

(俺は娘の状態を楽観視していた。娘は眠っているようにしか見えない。そのうちに目を覚ますに違いない。そう思っていた。しかし了庵は五分五分だと言った。それも望みが薄いと。)

(あの子は死んでしまうのか?どこから来たのか?どこに行こうとしたのか?名前は?身分は?何もわからずに、家族にも知られずに、このまま消えて忘れ去られてしまうのだろうか?)

庄右衛門は急に娘が哀れに思えた。こんな知らない土地で死なすのは忍びなかった。庄右衛門はこの夜、一晩中小屋の前に座り、石を焼いたり、甕の水を替えたり、当番の者たちを労ったりして働き続けた。妻のさとが何度か心配して家に帰るように促すが、わかったと言いながら帰ることはなかった。庄右衛門は時が経つにつれて娘への想いが強くなっていった。

(頼む!死なないでくれ!頼む!)

願いが祈りに変わり、夜が更けていった。

翌日になると、当番の者たちから娘の回復が絶望的であることが広まっていった。午後再び了庵が来て娘を診察した。脈はさらに弱く、体温は戻っていない。了庵は小屋から出てくると皆に告げた。

「虫の息です。持って今晩まででしょう。」

皆からため息が漏れた。皆わかっていたことだが、あらためて告げられると嘆息した。

「やっぱりダメか。」「かわいそうに。」

了庵から以後治療の必要はないこと。死後遺体をどうするかを村で考えるようにと言われると、皆あきらめてそれぞれの仕事に戻っていった。了庵も明日朝また来ると言って帰った。

夜になると庄右衛門とさとだけが残った。庄右衛門の顔には無精ひげが伸びていた。彼は小屋の中を冷やさぬよう黙々と寝台の下の焼き石を取り換え、水がめに焼石を入れ続けた。もう何をしても意味がないことは分かっていたが、そうせずにはいられなかった。

さとは庄右衛門がこの縁もゆかりもない娘のために、どうしてここまで献身をするのか理解できなかった。優しい人だが踏み込んでまで他人を助けようとする人ではない。しかし、疲れ切った夫の横顔を見て、ようやく庄右衛門が何をしているのかわかった。

(そうか。この人は、あの時出来なかったことをしているのだ。)

今、夫の心の中で止まった時が動き始めた。それならば、

(そっとしておいてあげよう。)そう思った。

彼女は庄右衛門に気付かれないようにそっと涙をぬぐうと、

「無理しないようにね。」

と言って帰って行った。

小屋には庄右衛門と娘の二人きりになった。行燈の弱い光の中で、ふと娘の顔を見ると目尻から一筋の涙が伝っていた。庄右衛門はきゅっと胸が締め付けられた。そして訥々(とつとつ)と娘に話しかけた。

「あんた、どこへ行こうとしていたんだ?親は?兄弟は?きっと心配しているよ。」

「待っている人がいるんだろう?会いたかったよな?」

そう言うとこみ上げるものがあった。

「ごめんな。助けてあげられなくて。」

庄右衛門の胸に「絹」の顔が浮かんだ。

「ごめんな。辛かったよな?苦しかったよな?」

(俺はあの時、自分の事ばかり考えていた。)

「ごめんな。分かってあげられなくて。」

もう涙を止めることは出来なかった。

(俺は絹と向き合っていなかった。遅くなったがここで別れを告げる。)

「ごめんな。ごめんな。」

(さようなら。絹)

その夜、夜が白むまで庄右衛門の嗚咽が止むことはなかった。

御堂

明けて3月6日。朝になると約束通り了庵が来た。それに釣られ村の者もゾロゾロと集まってきた。了庵は小屋に入ると娘の脈がない事を確認し、さらに鼻の下に綿を置いて息がない事を確かめると、小屋から出てきて

「ご臨終です。」

とだけ言った。女達はすすり泣き、男達は手を合わせた。

その後、庄右衛門は皆と協議し、娘を村内にある真言宗智山派の寺院、真乗院にて荼毘(だび、火葬)に付すことにした。そして遺骨は仮小屋の近くに埋葬した。いつの間にか桜の花が開いていた。

「俺はここに娘のために御堂(おどう)を建てようと思う。」

庄右衛門は皆に言った。

「この娘は誰だかわからなかった。何処から来て何処に行こうとしたかも。何一つわからなかった。しかし、この娘にも家族や縁者がいて帰りを待っているだろう。もし、その縁者が探しに来た時に、この娘がここで亡くなったことが分かるようにしたいのだ。」

皆も異論はなかった。

御堂は仮小屋の部材を使い簡素に建てられた。とりあえず御堂は「娘御堂」と名付けられた。御堂の前には娘がここで亡くなった経緯などを書いた板が掲げられた。いつ来るかわからない誰かのために。

第4章に続く。↓

*他の章を読みたい場合は下記の章のURLをクリックしてください。

目次

第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1789_13.html

第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_20.html

第三章 石神村-寛政2年(1790)3月4日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_73.html

第四章 石川島―寛政2年(1790)2月~寛政3年(1791)8月

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/17901791.html

第五章 馬喰町―寛政3年(1791)8月24日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1791.html

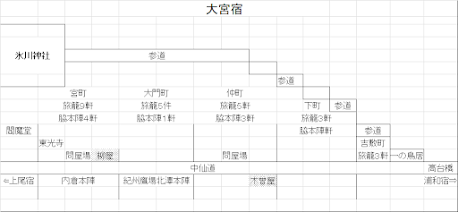

第六章 大宮宿―寛政4年(1792)3月8日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1792.html

第七章 石神村―寛政4年(1792)3月10日

コメント

コメントを投稿