小説 お女郎縁起 第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日

小説 お女郎縁起

寛政秘話 石神女郎仏と大宮お女郎地蔵

|

|

第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日

長谷川平蔵宣以(のぶため) 本所深川は江戸初期には利根川・荒川の河口で、氾濫常襲地帯であるため、およそ人が住める土地ではなかったが、それが利根川と荒川をそれぞれ東と西に付け替える大工事を幕府が行い、水害の憂いを除くことで村落の形成が可能となった。さらに明暦の大火で江戸の大半が灰燼に帰したことで大規模な都市再編が必要となったため、墨田川以東の本所深川地域を埋め立てし、江戸府内に組み入れることで急速に都市化が進んだ。 寛政元年5月6日、長谷川平蔵宣以は本所菊川町の役宅から供の者を引き連れて同じ本所松坂町の関東郡代伊奈家の管理する牢屋敷に向かっていた。 江戸には罪人を収容する牢屋敷が二つあり、一つは町奉行所管理の小伝馬町の牢屋敷で、もう一つが伊奈家の本所牢屋敷であった。それぞれ扱う罪人が違っており、小伝馬町の方は江戸で犯罪を犯した罪人(武士や僧侶も含まれる)で。本所の方は関東郡代伊奈家の支配する30万石の下にいる代官支配地の百姓達であった。伊奈家が独自に牢屋敷を持っていたのは、それだけ対象地域が広大だったからである。 長谷川平蔵は天明6年(1786年)、幕府常備軍精鋭の御先手組弓頭に任ぜられ、昨年10月に加役(かやく、兼任する)として火付盗賊改方長官に就任していた。平蔵は現在44歳である。火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)というのは火付(放火)、盗賊(強盗団)といった凶悪犯罪専門の取締官で、代々御先手組頭が兼務している。江戸の治安は町奉行所が取り締まっていたが、彼らはあくまで警察官。コソ泥や殺人犯を捕まえることもあれば、民事訴訟を裁くこともある民生官だった。江戸時代も中期になると凶悪で広域、しかも武装した組織犯罪が増えてきた。それらは往々にして証拠隠滅のために放火することが多かったので、町奉行では対処しきれなくなった。火盗改めはそれに対応するために作られた組織だった。おのずと捜査や取り調べが荒っぽくなり、幕府内や庶民から嫌われたりもした。 本所牢に向かう道すがら、馬上の平蔵は顔見知りに会うと気さくに声を掛けた。平蔵は若いころは名うての不良で「本所の鐵(てつ)」呼ばれと恐れられていて、父がせっせと貯めた財産を遊郭通いや派手な生活で使い果たすなど、放蕩無頼の青年時代を過ごした。したがって顔見知りというのはその筋(やくざ)の者か、元その筋の者だった。彼らも昔は平蔵と悪さをしていたが、今や平蔵は火盗改めの長官。声を掛けられたところで困った顔をするか、聞こえないふりをして通り過ぎるのだった。 「ちぇっ!つれねえ奴らだな。」 平蔵がぶつぶつ言っていると、内藤数馬が笑いながら馬を寄せてきた。 「お頭、連中は逮捕されると思っているんですよ。」 数馬は火付け盗賊改めの与力で、被疑者や証人を取り調べる役人である。 「逮捕なんかするかい!あんな雑魚共。」 平蔵は吐き捨てるように言ったが、内藤には平蔵が殊の外上機嫌に見えた。平蔵は昨日突然本所牢に行くと言い出したが、彼は平蔵から本所牢に行く理由を聞いてなかったのであらためて聞いてみた。 「今更神道徳次郎に会って何をするつもりです?」 神道徳次郎とは先月大宮宿で平蔵が捕縛した大盗賊の頭目であり、平蔵の本所菊川町の役宅で取り調べが済んだ後、本所牢に移送され沙汰を待っている罪人である。 「まあ、いろいろとな。一つは昨日お上から徳次郎の処分を内々に教えてもらっただろ?それを本人に直接伝えてやろうと思ってな。」 「梟首(きょうしゅ:獄門、さらし首)でしたな。しかし、そんなことのために?」 「もう一つは感謝を伝えようと思ってよ。」 平蔵は火盗改めに就任してから、今まで目立った活躍が無かったが、当代きっての大盗賊、神道徳次郎一味を捕まえたことで大いに名を挙げた。その意味では徳次郎は恩人と言えたが。 「お頭も人が悪い。」 数馬は平蔵の悪趣味にあきれた。 「まだあるが、とにかく奴には言いてえことがたくさんあるんだ。」 そうこう言っているうちに本所牢が見えた。平蔵の役宅から目と鼻の先と言っていいくらいの距離である。 「ほれ、もう着いたぞ。」

杉浦五大夫勝定 平蔵一行が本所牢屋敷に着くと伊奈家家臣の古川弥平次が出迎えた。 「お待ちしておりました、長谷川様。取締役の古川と申します。此度はわざわざ御足労いただき、誠に恐縮に存じます。」 古川は平蔵の突然の訪問にもかかわらず丁寧に平伏した。彼は本所牢屋敷の責任者であった。 「こちらこそ無理を言って申し訳ない。ご迷惑をお掛けします。」 内藤数馬も丁寧に応じた。平蔵は初めて見る本所牢が珍しいのかキョロキョロと屋敷内を見回している。 「不浄の罪人を収監しておりますゆえ、むさくるしい所ではございますが、茶菓子などを用意しておりますので、ささ、どうぞ奥へ。」 古川はそう言って平蔵たちを詰所に促した。 「いや、当方は用事が済み次第引き取りますゆえ、どうかお気遣いなく。」 数馬がそう言って断ろうとすると後ろから平蔵が、 「数馬、先方がもてなしてくれると云うんだ。せっかくだから馳走になろうぜ。なぁ古川殿。」 と言いながら古川の後を付いて行ってしまった。 「ちょっとお頭!」 数馬は慌てて後を追った。

詰所の前には小柄な老人が待っていた。老人は平蔵らを見ると、 「伊奈家番頭の杉浦五大夫と申します。本日はこのような穢れた場所にわざわざ御足労いただき、誠に恐縮の至りでございます。」 と慇懃に頭を下げた。 「これはこれは。伊奈家の御番頭がお出迎えとは。かたじけなく存じます。」 平蔵は老人の名が杉浦と聞いて(杉浦って確かあの調書の?)と見当をつけた。 番頭は家老に次ぐ役職で、大名や大身の旗本にある役職である。ことに伊奈家は家康の関東入国以来200年も代官の筆頭を勤める世襲代官で、家禄4千石の他、2万2千石の収入を特権的に与えられている超が付く名門旗本である。火付け盗賊改め長官とはいえ、家禄400石の長谷川家とは比べようもない家柄であった。したがって家臣とはいえ伊奈家番頭ともなると平蔵と同格と言ってもよい。 詰所は場所が場所だけに、何の飾り気のない無味乾燥な造りだったが、意外にも内部は清潔で、応接用の部屋まであった。中に入ったのは平蔵と数馬で、供の者達は外で待たされた。古川が平蔵を上座に座らせると、早速使用人が茶と菓子を持ってきた。 「神道徳次郎と面会をされたい、とお聞きしましたが。」 杉浦は挨拶もそこそこに用件をただした。 「はい。そうです。此度の検挙には伊奈殿にもご助力を頂きました。あらためて感謝申し上げます。」 平蔵がそう言うのには理由があった。

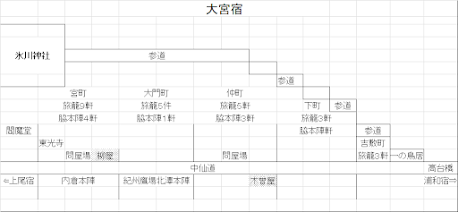

神道徳次郎は28歳。徳次郎一党は関東及び東北あたりまで数百か所で強盗を働き、金銀を盗み、あらゆる物品を売り捌き、それで得た金を仲間に分配し、残った金で豪遊していたという。また、役人に変装し、御用であると称し、関所や問屋場をすり抜けて、捕吏の追捕を逃れていた。そしてまた、僧や百姓を惨殺したり、けがを負わせたりと、誠に傍若無人、凶悪至極、大胆不敵、神出鬼没の公儀を恐れぬ広域盗賊団だった。関東の民は彼らのせいで恐怖のどん底に落とされた。 徳次郎の逮捕のきっかけは、彼らが根城にしていた大宮宿でさまざまな狼藉を働いたことで大宮宿の名主や商人達が怒り、代官に取り締まってもらうため、彼らの犯罪の証拠を集めたことに発している。調べてみると大宮宿で発生した連続殺人事件や、公儀役人に変装して悪事を働いている容疑などが発覚し、これは噂の北関東を荒らしまくっている強盗団ではないか?と推測した。そして代官などでは到底太刀打ち出来ぬと考えた彼らは、凶悪犯罪専門の取締官である火盗改めの平蔵に密告したのである。 すぐに内偵に入った平蔵の部下たちは徳次郎たちを見張るとともに、彼らの犯罪の証拠集めを始めた。その際、数年前に伊奈家が水戸徳川家の依頼で、北関東の治安を乱す悪党共の取り締まりのために、杉浦五郎右衛門という者を派遣し、ごろつきや犯罪者を一斉検挙したことを知った。そして平蔵は伊奈家にその時の調書の提出を求めたのである。そこには検挙した犯罪者の罪状や各地の被害届、犯罪の手口などが詳細に記録されていたが、その中に窃盗などに手を染める不良グループ達が、急速に組織化されていることが指摘されていた。その後も伊奈家は各地から寄せられる被害届を分析し、どうやらその不良グループが膨張・過激化していることを掴んでいた。平蔵たちはこの調書に基づき、犯罪の手口や容疑者の特徴から、これが大宮で集合離散する徳次郎一党たちの仕業であるという確信を得たのである。徳次郎始めその幹部らが小伝馬町の牢屋敷ではなく、本所牢に収監されているのもこのような経緯によるのである。

「滅相もございません。ひとえに長谷川様の手腕によるもの。当方は資料を提供しただけでございます。」 杉浦はそう謙遜した。 「そういえば、あの調書の作成者が杉浦五郎右衛門という名になっておりましたが。」 平蔵は目の前の人物も杉浦ということで聞いてみた。 「はい。五郎右衛門は私の倅(せがれ)です。」 「おお!そうでしたか。此度の検挙ではあの調書にずいぶん助けられました。詳細にして正確、的確な分析は徳次郎一党逮捕の決め手となりました。」 平蔵は犯罪捜査に一級品の腕を持つ部下たちをも唸らせた調書を書いた杉浦五郎右衛門に会ってみたかったので、その父親が目の前にいるので興奮していた。 「いや、あの件では五郎右衛門にも抜かりがありました。おおよそ不良共の正体を掴んでおきながら検挙に至りませんでした。もう少し時間があれば芽の小さいうちに摘んでおけたものを。」 杉浦は倅の五郎右衛門が捕り方でも何でもなく勘定方(会計係)であること。水戸徳川家からの依頼が急であったこと。公務の都合上1か月しか出張出来なかったことなどの理由で不良集団の検挙に至らなかったことを詫びた。 平蔵と数馬は唖然として顔を見合わせた。 (1か月だと!?水戸から上州(群馬県)まで大勢の悪党を追い回して逮捕して、北関東全域の犯罪記録の収拾までして1か月だと!?それに勘定方だと!?) 平蔵が驚くのも無理はない。犯罪捜査専門の自分たちでさえ下手人の検挙に何か月も掛かるのに、杉浦五郎右衛門はただの勘定方にして1か月でそれ以上の仕事をやっているのである。 「なにぶん当家は年貢を取るのが本職なもので。それに幕閣(老中)や御親藩家から命令でもなければ、領地をまたがる捕り物は出来ないものですから。」 杉浦は申し訳なさそうに言った。 「いやいや、ご謙遜なされるな。そのようなお立場であそこまで。誠に驚嘆に値しますぞ。」 「そうですかのう。」 杉浦五大夫にはそれが当然だと思っているように見えた。

平蔵は未知の力を有した伊奈家の秘密に興味津々となった。そういえば伊奈家は9年前の上州絹一揆も解決している。上州の絹の販売に対する課税事務所の設置に端を発した一揆だが、一揆側の勢いに押され高崎城が包囲されるという未聞の事態に発展した。流血不可避に思えたが、幕閣は事態の収拾を伊奈家に命じると、彼らはあっという間に一揆を沈めてしまった。また、25年前には中山道の伝馬騒動も解決している。これは街道筋の村々が度重なる臨時税に耐えかねて爆発した一揆で、20万人の群衆が増税撤回を求めて江戸を目指したことから、幕府を揺るがす大騒動に発展した。幕府は何人もの使者を派遣して増税撤回を伝えるが、一揆勢は止まることなく江戸に迫っていった。幕府は最後の切札として伊奈半左衛門忠宥(ただおき)に収拾を命じた。桶川宿に急行した伊奈家家臣たちが一揆勢を説得すると「伊奈様がおっしゃるなら。」とあっさり引き上げていった。この2つの事件の収拾にあたって伊奈は一兵も使っていなかった。伊奈家の関東における影響力をまざまざと見せつけられた事件であった。

「3年前の江戸打ち壊し(米騒動)の時の対応もお見事でした。あの時は私も暴徒鎮圧に出動しましたが、彼らは一向に収まる気配はなく、このまま内乱になるのでは?と思いました。それを伊奈殿が乗り出すとあっという間に収めてしまわれた。まるで手品を見ているようでした。」 平蔵は江戸打ち壊しの収拾に自らも関わったことから、これを収拾せしめた伊奈の手腕に舌を巻いていた。 江戸打ち壊しとは天明7年(1787)5月に江戸で発生した暴動で、米不足による米価の暴騰に怒った町人が米問屋などを襲った騒動。この時御先手組の長谷川平蔵も暴徒鎮圧に出動した。そもそもこの天明年間(1781年から1789年)とは異常気象、浅間山の大噴火で農作物に壊滅的な被害が生じ、江戸時代最悪の飢饉になった。特に東北・関東の被害は甚大で、餓死するものが相次ぎ、江戸に流民が押し寄せるなど治安も最悪な状況になっていたという下地があった。そのため何処にも米が無く、大量の米を集めるのは不可能な状況だった。しかし伊奈家はそれが出来た。 彼らは幕府から収拾を命じられると20万両の下賜金を持って諸国から大量の米を集め、江戸町人に廉価で配ったことにより、市中の米価は下がり、騒動は沈静化したのである。この間1か月も掛からなかった。その迅速さ、的確さ、正確さ、公平さにすべての江戸町人は平伏さざるを得なかった。平蔵は知らなかったが、この処理の陣頭指揮を執ったのは目の前の杉浦だった。 「いや、あれは些か(いささか)やりすぎました。」 「やりすぎた?」 「はい。元々米不足なので、地方から米を集めたということは、少ない米を金で右から左に移しただけだからです。そのため地方の小作人から餓死者が出たと聞いています。」 「では、なぜ米を集められたのですか?」 杉浦はそう聞かれると、しばし沈黙した。 「あまり言いたくはないのですが、信用なのです。関東の民は我らを信じております。それは200年間公正無私に農民に接してきた伊奈家の歴史そのものをです。そのため彼らは自分たちの備蓄米以外は進んで差し出してくれました。」 平蔵ははっとした。杉浦が幕政批判しているのではないか?そうでなくともよく思っていないと感じた。つまり幕府に信用が無いから反発が起こると。 「お上がもっと早く対処をしていれば、あの飢饉は被害を少なくできたかもしれません。もっと言えば民衆に飢饉に備えるよう強く喚起していれば、あのような悲惨な状況にならずに済んだと思います。」 杉浦は今度ははっきりと批判した。 平蔵は唸った。幕臣ならばご政道を批判するのは控えるべきだが、この老人は初対面の俺に堂々と語っている。しかも、皆もっともなことである。 (何かある。この人は心に期するものがあるのかも知れない。伊奈家で何かが起こっている。) しかし、心から民衆を案じているこの老人に、平蔵は親近感を覚えずにはいられなかった。この人なら胸の内を打ち明けても良いのではないか? 「じつは私は江戸に無宿人達の厚生施設を作ろうと思っております。そのための上申書も作成中です。」 「は?武官であるあなたが?何故でしょう?」 「恥ずかしながら私は若い頃は不良でして、町のごろつき達とよく遊んでおりました。だからこそ、彼らが何故犯罪に手を染めるのかよくわかるのです。彼らも本当はそんなことはしたくはありません。原因は貧困、無知によるもので、生きるすべを持っていないのです。私が考える施設は、単に施しをするのではなく、手に職を付けさせ社会復帰を促すものです。真っ当に生きる道を示すことで、彼らに希望を与えられるのではないかと思っております。」 平蔵は忌憚なく打ち明けた。 杉浦はじっと平蔵の眼を見ると嬉しそうに語りかけた。 「良い眼をしていなさる。あなたはきっと優しいのですね。そうですか。そんな施設があれば、世の不幸も減っていくことでしょう。犯罪者のすさんだ心を直すのは難事とは思いますが、あなたなら出来ると思います。」 平蔵は胸が熱くなった。誰に言われるよりも心強いと思った。 「ありがたきお言葉。千万の援軍を得た気持ちです。杉浦殿。この挙に対して何か助言はありますか?」 杉浦は即答した。 「心を尽くすことです。」 その後少しの雑談の後、杉浦は所用があると帰っていった。平蔵と内藤数馬は興奮冷めやらぬ面持ちで杉浦について語った。 「すごい人でしたね!あの人は相当なつわものですよ。」 「ああ、戦国武将を見ているようだった。」 平蔵は何故米騒動の収拾を伊奈家が命じられたか今日分かった。本来それは幕府の財政および農政の長である勘定奉行と江戸町奉行が命じられるべき事案であった。しかし、税金ばかり搾り取る勘定奉行や無宿人や貧民に冷たい町奉行には民の信用が無いのである。伊奈にはそれがある。この民からの信用こそ伊奈家の力の源泉なのだ。伊奈の後ろには関東数十万の民がいる。しかし、と平蔵は思う。 (勘定奉行や町奉行はおろか、幕閣(老中たち)も面白くないだろうな。) 「関東全ての民が味方なら捕り物など造作もないことなんですね。もし伊奈様に兵力があれば、、。」 そう言いかけた数馬を平蔵は手で制した。そして人差し指を口に当てた。数馬もはっとして、まずい事を言いかけたと気が付いた。 民衆の支持と軍事力が結び付けば脅威となる。伊奈家に限ってそんなことはないと思うが、その可能性があるというだけで上に立つ者は安心できないのだ。 (なるほど。民衆の側に立つという矜持は一歩間違えば粛清の対象になる。その危うい境界線の上で伊奈家は200年もバランスを取ってきたのだ。杉浦のような強者が育つはずである。) 平蔵は政治権力の難しさに唸った。

神道徳次郎 古川が徳次郎の牢に案内すると迎えに来た。徳次郎の牢は大盗賊の頭目だけあって独房だった。平蔵と内藤が牢の前に立つと古川は後ろに下がった。徳次郎は牢の壁に膝を抱えて寄り掛かりぼうっとしていた。 神道徳次郎は神道流という剣術の達人だったという。徳次郎一党は二十歳前後の不良たちを中心とした犯罪集団で、大荒れの時代に現れたあだ花というべき存在だった。多感な時期に飢饉を生き抜き、江戸の打ち壊しや絹一揆などの民衆暴動を目の当たりにしてきたので、おのずからすさんだ生き方になってしまった。そんな彼らが頭目と仰いだ徳次郎は、数十人の部下の他にかかわりのあった手下は数百人いたというまさに若いアウトローたちのカリスマ的存在だったのだ。

「相変わらず腑抜けだな、おまえさん。」 先月、平蔵は張り込みをしていた密偵から、徳次郎等幹部が大宮宿外れの四恩寺の閻魔堂という根城に揃っているという報告を受け大宮に急行。閻魔堂を取り囲むと夜明けを待って踏み込んだ。寝込みを襲われた彼らは、それでも必死の抵抗を試みたが、準備万端で臨んだ平蔵等にあっさり取り押さえられた。幹部等がそれぞれ縛られて引き出されたが徳次郎は出てこなかった。平蔵が不審に思っていると中から与力が手招きした。 平蔵が閻魔堂の中に入ると、壁に寄りかかり徳利を持ってうなだれる男がいた。徳次郎だった。 「これが?」平蔵は髪もひげも伸び切って悪臭を放つこの男が徳次郎とは信じられなかった。 「こいつが手下が何百人もいる盗賊の頭だっていうのか?廃人じゃねえか。」 「はあ、連中の話では。」 与力たちも信じられない面持ちだった。

捕らえられた徳次郎と幹部4名は、その日のうちに本所菊川町の平蔵の役宅に収監された。幹部4名は常松(22才)、伊勢松(18才)、丈助(19才)、山番人藤八で、いずれも徳次郎の最側近と言える幹部だった。その後厳しい尋問の末、調書が作成され評定所に提出された。彼らが本所牢屋敷に移送されたのはその後である。

徳次郎は平蔵を見ても何の反応も示さなかった。 「今日は良い知らせを持ってきてやったぜ。お前さんは1か月後獄門に決まった。どうだ?うれしいだろう?」 平蔵は茶化すように言った。徳次郎はぼうっとしたままだ。 「なんだ、あまりうれしそうじゃねえな。もっと喜べよ!やっとそのむさくるしい首とおさらば出来るんだからよ!」 そう言われた徳次郎はようやく平蔵をちらっと見ると、 「さっさと殺せ。」とぼそっと言った。 後ろに控えていた内藤数馬と古川弥平次は困惑していた。 (何やっているんだ?この人は?) 「それとな、お前さんに礼を言っとこうと思ってよ。」 「俺は火盗改めになってから、これと言った手柄が無くてな。なにか大きな手柄が無いもんかって時にお前さんの話が飛び込んできたのよ。うれしかったねぇ。じつはよ、俺は同僚の旗本たちからは評判が悪くってなぁ。火盗改めに任命されてからというもの、「なんであいつが?」って僻まれちまってよ。そいつらを黙らせるためにも大手柄が必要だったのよ。」 平蔵はうれしそうに語っている。 「それだけじゃねぇ。今俺はお上に良い話を持って行こうと思っててよ。江戸中の無宿人達を集めてな。大工や職人の技術を教えて飯が食えるようにする寄場を作ろうって目論見よ。どうだい?素晴らしい発想だろう?今回の手柄で白河様(老中松平定信)もきっと目に留めて下さるに違いない。だからお前さんには感謝しても仕切れねえのさ。」 徳次郎は全く興味なさげにしている。 「なんだ?ちっとも嬉しそうじゃねえな?もっと喜べよ!お前さんがその肥やしになるってのによ。」 徳次郎は“馬鹿かこいつは”という顔で平蔵を見た。 (そろそろ良いか?) 平蔵は急に真剣な顔になった。 「おまえ、なぜ俺に捕まったかわかるか?」 「おまえ、大宮の女郎に入れあげてたんだってな?」 徳次郎はキッと平蔵に顔を向けた。顔はみるみる赤くなっていった。 「その女郎には許婚がいたが、おまえが横恋慕して迫ったあげく、断られると店に火をつけるとか、親を殺すって脅したそうじゃねえか。それを苦にした女郎は自殺した。そうだな?」 「おまえらの事を俺に密告したのはその許婚だ。」 「なにい?」 徳次郎は初めてはっきりとした声で言った。 それを聞いて平蔵は懐からくしゃくしゃの紙を取り出した。何やら手紙らしい。 「これが何かわかるか?おまえらの根城に落ちていた物だ。」 徳次郎ははっとした。 「これはその女郎がおまえに宛てた手紙だな?日付は3月9日になっている。女郎が死んだ日だ。お前の手下が言うにはその日に何者かによって閻魔堂に投げ込まれたそうだな。どれ読んでやろう。」 「やめろ!」

【地獄にて夫婦になろうぞ】

牢内に沈黙が流れた。 「おまえはこの時に死んだ。女郎に殺されたんだ。てえした女だなぁ。字に一切の迷いが無い。この女は追い詰められて自殺したんじゃねぇ!おまえと刺し違えたんだ。家族を守るためにな。」 「うるせぇ、この野郎!」 徳次郎の顔に怒りが満ちていく。 「もともとお前なんかの手に負える女じゃなかった。なのに何でおまえはこの女にこだわったんだ?そこまでしてよ。」 「当ててやろうか?おまえ、真人間になりたかったんだろう?」 平蔵がそこまで言うと、徳次郎は猛然と牢屋の柵に飛び蹴りをしてきた。 「てめえに何がわかる!」 そして格子の間から手を伸ばし平蔵を掴もうとした。 「この女となら人間の心を取り戻せるかもしれない。そう思ったんだろう?」 平蔵はなおも徳次郎を挑発した。 「ぶっ殺してやる!ここを開けやがれ!」 徳次郎は猛獣のように暴れだした。 「いい顔になったじゃねぇか!それが見たかったんだよ!」 (よし、これでいいだろう。)平蔵はそう見極めると。 「用は済んだ。じゃあ達者でな!徳次郎!」 そう言って徳次郎の怒声を浴びながら牢を後にした。

帰り道、馬上の平蔵は上機嫌で鼻歌を歌っている。 「お頭、なぜあんなことをしたんですか?杉浦様に言ってたことと反対ではありませんか?」 数馬はさっぱり理解できなかった。 「数馬。あの徳次郎を見てどう思った?」 平蔵は数馬の質問に質問で返した。 「どうって。あの変わりようには驚きました。正直肝が縮みました。」 数馬は阿修羅のような徳次郎の形相に慄いた。 「そうだろう?あれが奴の本性よ。俺はなぁ、奴を人間として死なせたかったんだ。さっきまでの奴は死人だ。死人の首を斬って何になる。奴には大盗賊の頭目として相応しい死に方をさせたかったんだ。」 「はぁ、そうですか。」 「それが慈悲ってもんだ。」 平蔵はしんみりと言った。 (こんな時代に生まれて虫けらのように死ぬよりも、命を燃やして生きた証を残したいよな。おまえにはわかるだろう?なぁ、徳次郎!)

1か月後、神道徳次郎は千住小塚原にて首を斬られ、大宮宿の手前、高台橋の袂で手下ともども獄門に晒された。徳次郎は首を斬られる直前まで全く動揺を見せず、最後まで堂々たる態度だったという。 第2章に続く。↓ 他の章を読みたい場合は下記の章のURLをクリックしてください。 目次 第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1789_13.html 第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_20.html 第三章 石神村-寛政2年(1790)3月4日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_73.html 第四章 石川島―寛政2年(1790)2月~寛政3年(1791)8月 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/17901791.html 第五章 馬喰町―寛政3年(1791)8月24日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1791.html 第六章 大宮宿―寛政4年(1792)3月8日 https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1792.html 第七章 石神村―寛政4年(1792)3月10日

|

コメント

コメントを投稿