小説 お女郎縁起 第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日

小説 お女郎縁起

寛政秘話 石神女郎仏と大宮お女郎地蔵

第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日

川止め

「これは困った」と俺は思った。朝から板橋宿から歩いて荒川の渡船場に来たが、なかなか船が出ない。前日の雨、そして明け方の大雨で船頭たちは船を出すかどうか様子を見ていた。晴れてはいたが次第に大風が吹き、南西から真っ黒い雲が湧いてきて、ついに渡船は中止、川止めとなった。

俺は若い娘を連れていた。「さよ」と名乗るこの娘は今朝会ったばかりだ。普段世話になっている板橋宿の旅籠(はたご)の女将から、突然この娘を大宮宿まで連れてってほしいと頼まれた。なんでも昨夜大宮から来た知り合いの商人から「姉の一周忌が近いので大宮に帰って来るように」と娘に言づてがあったらしい。俺は最初断ったが、女将が路銀(ろぎん)をくれたので引き受けた。そして意外にも娘からもこっそり金を貰った。なんと1両だ。この娘は大宮の大店(おおだな)のお嬢さんだろう。美人で品もあるから相違ねえ。大宮なんぞここから5里(20㎞)、俺の足なら半日も掛からねえし、娘っ子を連れたとて昼八つ(14時)には着くだろうさ。

ところが荒川につくと長いこと待たされたあげく川止めだ。しかし困ったのはここからだった。俺は娘に

「今日は無理だから引き返しましょう。」

と言うと、娘は血相変えて

「今日中に何としても連れて行って下さい!どうか頼みます!」と懇願してきた。

俺は渡河できない以上無理だから、と説得をしてみたが頑として聞かない。ほとほと手を焼いて、さあ、どうしたものか?と腕を組んでいると、このやり取りを見ていた船客が

「あんたら川を渡りたかったら千住に行きな。橋があるから渡れるよ」

と教えてくれた。確かに川さえ渡れりゃ先へ進めるが、俺は天明飢饉で江戸へ流れてきたクチだ。江戸の地理はてんでわからねえ。しかし娘が拝むような顔で俺を見るので仕方なくそこへ向かうことにした。

俺の名前は六郎兵衛と言うが、宿場の連中は略して「ろくろ」と呼んでいる。不愉快だが、まぁ、名前なんざどうでも良い。俺は4年前に江戸へ流れてきて、乞食同然の暮しをしてきた。2年前に故郷に帰ろうと思って板橋に寄ると、たまたま旅籠屋「美濃屋」の女将に声を掛けられて問屋場の雑用の仕事にありつくことが出来た。以来この宿場を根城にして、そこそこマシな暮らしが出来た。当然恩人たる女将には借りがあるので、なんやかやと用事を頼まれることがあったが、少しばかり厄介でも女将の頼みは断れねえ。なによりこの娘が一両もくれたんだ。断らなくて正解だったぜ。こんな大金を手にしたのは生れて初めてだ。用事が済んだら盛大に贅沢をするつもりだ。俺の足取りはすこぶる軽かった。

その橋、千住大橋は渡船場から3里半(14㎞)ほど東にあったが、ほぼ荒川沿いに歩けばよいので道に迷うこともなかった。急いだ甲斐あって昼過ぎには着いた。その間に空は真っ黒な雲に覆われ、生暖かい風がビュービュー吹いてきた。千住宿の茶店で一服したあと、俺はあらためて娘に聞いてみた。

「なあ、おさよさん。姉さんの法要は今日明日じゃないんだろう?だったらここに泊まって、明日早く出たらどうだい?お天道様がこんなんじゃ、この先どこまで進めるかわからねぇよ。」

「わかっています。でも、少しでも早く家に帰りたいのです。私は夜通し駆けても構いません。もしどうしても無理なら道筋の家に泊めてもらいますから、どうかお願いします。」と再び必死のお頼みだ。

俺が、あんた何でそんなに、と言いかけると

「姉の法要はまだ先です。でも、夕べ伝えに来た人が言ったのです。私の父が病に臥せっていて、容態も良くないって。父は私の恩人です。父を助けたい、受けた御恩を返さなければいけないのです。無理は言いません。あなたはここで引き返して帰ってください。私は一人で行きます。」

春の嵐

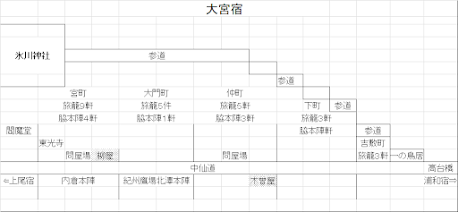

空はいよいよ暗くなり、ゴロゴロと不気味な雷鳴が近づいてくる。轟轟(ごうごう)と吹き付ける風の中を俺たちは北西の道を進んだ。この道は関東御郡代の役所に通じる道で、通称「赤山街道」というらしい。千住で風雨に備えて二人分の蓑(みの)を買うときに、店の親父から大宮までの道のりを聞いた。「大宮へは二町(218m)先にある赤山街道をまっすぐ北西に行くだけだ、迷うことはないよ。しかしあんた、今日中には無理だ。途中鳩ケ谷宿に行く道があるから、そこへ行って泊まるか、そのまま進んで伊奈様のお役所の中を通り抜けると、そこに街道の立場(たてば)の茶屋町があるから、そこに泊めてもらうと良いよ」と言っていた。俺は大宮まで一本道であることを聞いて少し安堵した。こんな見知らぬ土地で右だ左だと言われちゃ迷子になるだけだからな。

雷鳴は背後まで迫っており、時折ぴかっとまぶしい光を放つとバリバリ、ドーンと雷が落ちる。強風の中に雨が混じり始めた。娘は口を真一文字に結んで付いてくる。俺はため息をついた。娘の気持ちは分かる。姉が死んで親父も危ないとなりゃ、一刻でも早く帰りたくなるだろう。でもな、俺一人で板橋に帰ったら、娘が一人で無事に帰れたとしても、女将から何を言われるかわからねえ。いや、そんな無責任なことをすれば俺はクビだ。宿場にも居られねえ。まして娘に何かあったら俺はお仕舞いだ。娘は何が何でも大宮に行こうとしている。俺は娘から離れることが出来ねえ。これは何の因果か?この先何か起きそうなイヤーな予感がした。

蓑売りの店の親父は増田橋という橋を渡ったら左へ行けと言っていたが、ここがそうなのか?そこに竹ノ塚という立場(たてば)の茶屋町があるからすぐわかるそうだが、言われた通り茶屋が並んでいる。立場とは街道の宿場と宿場の間にある馬や人が休める施設で、たいがい茶屋町が併設されている。よし、この道が赤山街道でここを真っすぐ行けばよいのだ。俺たちは進路を左に取って茶屋町を通り過ぎて行った。この雷雨でどの店も慌てて店じまいをしていた。この街道は幅が3~4間(5.4~7.2m)ぐらいで、街道と呼ぶには広くないが、道は手入れされて、松杉の並木が続いているのでわかりやすい。道に迷う心配はなさそうだ。あとはどこまで進むかだが。茶屋町を過ぎた辺りから雷雨はますます強くなり、横から殴りつけるような風で足がなかなか前に進まねえ。誰一人すれ違う者もねえ。こんな日に春の嵐か、ついてねえ。

いったいどこまで進んだのか?千住から2~3里(8~12㎞)は歩いたように思うが、猛烈な雷と風雨のせいで時間も距離もわからねえ。途中小さな宿場のような場所があったが、そこも戸を閉めてひっそりとしている、そこから先は左右は田んぼばかりで雨風を凌ぐ小屋もない。娘はこの辺りから歩みが遅くなり、俺は娘を待ち待ち進んだので余計に遅くなった。無理もねえ、この嵐の中もう6里(24㎞)は歩いている。娘は菅笠をかぶり、埃(ほこり)除けの浴衣を道中着(どうちゅうぎ)にして、その上から買った蓑を着けてはいるが足元はびしょ濡れだ。俺は娘の耳元で、「まだ歩けるか?!」と叫ぶように聞くと、娘はうんうんとうなずいて見せた。その時、風向きが急に変わって冷たい風が吹きつけてきた。それとともに米粒のような氷が降ってきた。雪?こんな時期に?驚いていると、見る間に粒が大きくなり、小石大の氷がボトボト音を立てて降ってきた。

「雹だ!でかい!」振り向くと娘も目を丸くしている。俺たちは避難できそうな場所を目指して駆けだした。1町(109m)ほど駆けると坂道になり右手に小さな寺が見えた。本堂だけしかなかったが二人でその軒下に避難した。

望郷

雹(ひょう)は凄い勢いで降っている。大きな雹が寺の屋根瓦にあたってパーン、パーンと砕け散る。境内はたちまち白い雹に覆われた。寺には誰もいなかった。俺たちは風の当たらない壁の陰に隠れたが、それでも体が急速に冷えていく。俺たちは白い息を吐きながら、これからどうするか話し合った。

「なぁ、この辺で泊めてもらえる所を探さねぇか?もう潮時だと思うぞ。これ以上は無理だ」

「ええ。わかっています。でも、ここが何処で、どこまで来たか私にはわかりません。せめて大きな街道に出て、鳩ケ谷と言いましたか?そこまで行って、そこから大宮まであとどれぐらいなのか知りたいのです。そこまで行っていただけませんか?」

「うん。そうだな。そうしよう。でもこの嵐が止んでからな。」

俺がそういうと娘は頷いて空を見上げた。雷も雹も少しずつ勢いが弱くなってきた。小半時(30分)も経てば止みそうだ。俺は娘にこの道中ずっと疑問に思っていたことを聞いてみた。

「あんた、なんで板橋にいたんだ?奉公に来たのか?俺はあの旅籠屋に出入りしているが、あんたは見たことねぇ。今朝突然女将が連れてきた。大層女将に大事にされてたな?見たところ金持ちの娘さんに見えるから、あんたみたいな娘が女中などするわけがない。いってぇどうした訳なんだい?」

娘はしばらく黙った後、

「あの、色々事情があって、大宮に居られなくなりました。美濃屋の女将さんは大宮で店を構えている義理の兄の親戚で、それで義兄の口利きで頼ることになりました。」ためらいがちにそう言った。

俺はその事情とやらが気になったが、本当の事は言わないだろう。

「それで、大宮に帰ったらその後は?法事が終わったら帰って来るのかい?」

「いえ、当分は帰りません。」娘はきっぱりと言った。

「親父さんの世話をするということか?」

「はい、じつは父は私たち姉妹の本当の親ではないのです。小さいときに引き取ってもって。実の娘のように育ててもらいました。それなのに私たちのせいで迷惑が掛かって。まだ、孝行もしてないのに病に伏すなんて。だからどうしても父に恩返しをしたいのです。」

恩ある養い親に迷惑掛けて大宮に居られなくなったって?いや、不始末をして宿場を追い出されたとしたら、あまり良い扱いをされないはずだ。しかし娘はそんな風に見えない。むしろ大切にされているようだった。女将の態度から分かる。あの女将は娘を心底心配しているようだった。それにあの1両。若い娘が簡単に人にあげるような額じゃねえ。考えられるのは大宮の義兄が金を送って、女将が何処かで保護をしていた。ということだろうか?だとすれば迷惑とはなんだ?この娘の不始末ではないのか?大宮を出ざるを得ず、義兄が女将に人目につかない場所に保護を頼んだ。(匿われてたってことか?)その事情とはなんだ?もう帰ってもいいのか?俺は次々に疑問が浮かんだが、これ以上は娘の口から聞かないとわからねえ。しかし、娘はこれ以上しゃべらないだろう。そして「さよ」という名前も偽名だろう。しかしだ、だとしても、娘の健気さからおおよそ本当のことを言っているように思えた。だとすればこんな無茶をするのも仕方ないかもしれない。そう腕組みをしながら想像を巡らせていると、

「あの、そろそろ出ませんか?」と娘が言った。

見上げると雷も雹も止んで、風もだいぶ弱くなってきた。

「そうしよう。」

俺たちは寺を出発した。日没までに宿を探さなければならない。

赤山陣屋

この時期の日はだいぶ長いが、寺を出た辺りで日は沈みかけていた。鳩ケ谷宿まで急がなければ。その鳩ヶ谷だが、俺にはどう行ったら良いかわからねえ。もしかしたら鳩ヶ谷に通じる道を通り過ぎたかも知れねえ。俺たちはとにかくこの道を進んで、赤山の関東御郡代の伊奈様の役所に行くことにした。そこに着けば鳩ヶ谷に近いはずだ。それでもし分からなきゃ、お役所の先に、すぐ茶屋があるはずだ。

小半時(30分)程歩くと道の両側に20間(36m)程の間口の屋敷が整然と並んでいる場所に出た。それぞれの屋敷が垣根で区切られているが、どうみても百姓の集落には見えない。(もしや武家屋敷か?)さらに進むと正面に松や杉の林が見えた。近づくとそこは鎮守の森のようだった。道はその手前で左右に分かれている。(赤山道はここで行き止まりか?いや、そんなはずはない)道を渡ると森の中に細い道があったので俺たちは森の中へと入っていった。入るとすぐに右手に築山があり、その上に神殿が立っていて、左手には鳥居があった。(やはり神社か?)森はかなり広く、他に2つの神社があった。さらに進んでいくと突然2丈(6m)もあろうかという空堀と、その向こう側に高さ1丈(3m)の土塁が現れた。(城?いや、これは陣屋(代官所)だ!)

「やった!着いたぞ!これは赤山役所だ、間違いない!」

俺はやっと安堵することが出来た。

「俺たちは板橋から東に向かって千住大橋を渡って北西に歩いてきた。大宮はこのまま北西に進んだ先にあるだろう。そうすると鳩ケ谷はここから西の方にあるはずだ。そうでなくても西に行けば鳩ケ谷を通る街道に突き当たる。そこまで行けば何とでもなる。」

俺がそう言うと、娘はほっと白い息を吐き、深々と頭を下げた。

「ああ、ろくろさん!ありがとう!ありがとうございます!」

俺たちは丁子路に戻ると道を西に進んだ。すると小さな池があり突き当りになっていて右にしか道が無かった。右に進むと道はすぐに左に折れていた。その角を曲がった瞬間、黒い大きな門が目に入った。

「なんだ!これは!」

二人でその門に駆け寄ると、門は固く閉じられ、左は池、右は土塁で、その上に板塀が張られていた。そこは行き止まりだった。俺は千住の蓑売りの親父の言葉を思い出した。

(そのまま進んで伊奈様のお役所の中を通り抜けると、そこに街道の立場の茶屋町があるから。)

そうか!大宮への道は1本道かもしれないが、役所の中を通らねば行けなかったのか!

「ろくろさん!これは御役所の門ですか?」

「そうだ。この門をくぐると大宮への道がある。」

(これはまずいことになった。)

俺は唸った。日が暮れて、いや、もしかしたらこの嵐で早めに閉門したかも知れねえ。

「じゃあ、門を開けてもらって通してもらいましょう!」

娘はそう言うと門を叩き出した。

「待て!ダメだ!」

俺は慌てて娘を制止した。娘は「何故?」というような怪訝な顔をした。

「いいか、よく聞け。」俺はひとつ息をついて、諭すように言った。

「ここは代官所だ。代官所は年貢を取るだけじゃなく、治安のために俺たち百姓や町人を取り締まっている。この中の役人が俺たちを見たらまずしょっ引くだろう。理由なんていらねえ。怪しければ牢屋に監禁する。」

「ええ!?そんな!私たちはただの旅人ですよ!事情を話せば。」

「だから、俺たちがどう抗弁しても、役人というのは証拠がなければ納得しない。ましてこんな日に、こんな時分に、若い娘と男が代官所の門を開けろと騒いだら、怪しむなと言う方がどうかしている。」

俺は娘の言葉に被せるようにまくしたてた。

「でも、私たちは悪人じゃありません。御代官様もよくお調べになれば、疑いは晴れるかと。」

「そうだな。俺たちは悪人じゃない。お調べになれば潔白も証明されるだろう。だが、俺たちの身元を証明するためには、俺の身元を知る板橋の問屋場の役人か、あんたの大宮の家族に確認を取らなければならない。それまでに何日かかる?何日拘束される?」

娘は絶句した。かすかに明るかった西の空が暗くなっていく。陣屋の木々がざわめき、冷たい北風が俺たちの頬を撫でた。

迂回

俺たちは元来た道を戻り、鎮守の森の前の道に出た。西に行く道は池と田んぼに阻まれて鳩ケ谷の街道に通じる道は無さそうだった。もう北から陣屋を回り込んで西に進むしか無さそうだった。道の両側はずっと武家屋敷が並んでいる。幸い道を歩く者はいなかったが、ここらの住人に見つかるのも避けなければならない。彼らは役人かその奉公人だ。幸い誰も歩いていない。

道は左に緩く曲がっており、陣屋の堀の縁辺に沿っていた。途中道標が立つ二股の分かれ道があったが、迷わず広いほうの道を選んだのは、狭いほうの道が森の中に続いていて、行き止まりになることを恐れたからだ。広い道は急な下り坂になっており、赤山陣屋が山の上にあることがわかった。もう武家屋敷はなかったが百姓家も無かった。俺たちは山に沿って左に回り込むように進んだ。(左に回り込めば茶屋があるはずだ。)

冷たい北風が容赦なく吹き付ける。雲間から差し込む月の明かりが頼りだった。百姓家を見つけて泊めてもらうか?いや、百姓の家だって警戒して戸も開けてくれまい。このご時世、押し込み強盗に間違われるのがオチだ。そんな無駄なことをするより茶屋だ。茶屋ならば金を弾めば泊めてくれるだろう。

ほどなく道を横切るように細い川が見えた。川に掛かる木橋を渡るとき下を見ると、川は増水のため満々と水を湛え勢いよく流れている。(落ちたら助からない)そう思いながら橋を渡ると、左にあった山が切れて、畑が山裾まで広がっていた。(ようやく半分は迂回出来たか?それにしても伊奈様のお役所の何て広さだ。)俺は想定外に時間が掛かる迂回に焦っていた。

振り返ると娘が大分遅れている。そして二、三歩よろけて膝に手をついたかと思うと、とうとうしゃがんでしまった。

「大丈夫か?少し休むか?」と聞くと。

「大丈夫です。もう少しなんでしょう?まだ頑張れます。」

俺はどこかに風を凌げる場所がないか見回すと、道の端に小さな稲荷堂を見つけた。小さいが二人ぐらいなら入れそうだ。ここで一晩過ごすのは無理だが、少しの間休むことを娘に勧めた。

「ろくろさん。私、今歩くのを止めたらもう歩けなくなりそうで。先ほどから足に力が入らないんです。体も芯から冷えてしまっているようで。」

いよいよ体力の限界か?俺でも寒さと疲労と空腹で参りそうなのだ。しかし、娘の言う通り、休んでしまったら最後、もう歩けないかもしれない。

「わかった!もうちょっとだ!頑張れ!」

「そうだ、唄を歌え!歌いながら歩け!」

俺がそう言うと娘はフッと笑ってゆっくりと立ち上がった。俺は娘に手を貸し立ち上がらせると、そのまま腕を娘に掴ませた。娘は俺の腕にしがみついて歩きながら、唄を歌い始めた。

「逢うて別れて~、別れて逢うて~」

「ちぎれ、ちぎれの雲見れば~」

どこかで聴いたような小唄だった。

「そうだ!その調子だ!上手いじゃないか。」

(今少しで良いから元気を出してくれ。)俺は励まし続けた。

そうして二人で歩いていると、ザーザーという音がしてきた。それは進むにつれ大きくなっていった。その時雲が切れ、三日月の光が大地を照らすと、驚くべき光景が目の前に広がっていた。

「なんだこれは!」思わず叫んだ。

「そんな!道が!」娘も愕然と声を上げた。

遭難

先ほどの川が道を遮るように溢れ、一面の池のようになっていた。その先にうすぼんやり坂が見える。15間(27m)はあるか?道はどうなっている?水深は?どこからが川なのか?このまま前に進むのは危険だ。じゃあ他に道は?回り道はないか?俺は恐慌になりそうになりながら、右に左に走り回り道を探した。左手は先ほどの川があるため回り込めなかった。右手は溢れた水が田んぼに流れ込んでいて行く手を遮っている。ザーザーという音はこれだったのか。

「ちくしょう!」俺は土を蹴った。

やることなす事裏目に出る。まるでこれ以上進むなと見えない力が働いているようだった。

(魔に魅いられているとしか思えねえ!)

「だめだ。これ以上進めねえ。さっきの稲荷堂に戻るしかねえ。」

俺はそうは言ったが、あの稲荷堂は真ん中の小祠の三方を板壁で囲んでいるだけで扉が無かった。

(あそこで夜明けまで凌げるのか?この風で。この寒さで。)

その時、娘が水たまりの中ほどを指して言った。

「ろくろさん!あれは!?」

その指差す方を見ると水の上に木の枝を組んだ手すりが2つ平行に伸びていた。

「橋だ!そうだ橋だ!あそこに橋があるはずだ!」

粗末な造りだがあれは橋の欄干に違いない。

「よし、確かめてくるからちょっと待っていろ。」

俺は落ちていた棒切れを持って慎重に前を確認しながら欄干に進んだ。

(冷てぇ!何て冷たさだ!)

一足水に入れただけで飛び上がりそうだった。しかし何とか欄干まで行ってそれが橋だと確認できた。

「やっぱり橋だ。渡れそうだぞ。」帰って娘に告げた。

「行けるか?冷てえぞ。」

「はい!行きます!」

娘は覚悟を決めたような目で頷いた。

俺たちは履物を脱いで懐に入れ、着物の裾を膝上まで端折った。

「ゆっくり、俺の後に付いて。気を入れろ!」

そう言って娘に棒切れを渡すと、水の中を慎重に進んだ。後ろから娘が水の冷たさに「ううっ。」とうめきながら付いてくる。橋の中ほどまで着ても水深は膝上ぐらいだったが、ゆっくりと右から左に流れを感じた。圧力が強い。

「気をつけろ!流されないように手すりに摑まれ!」

「はい!」

その直後だった。バキッと木の折れる音と同時に「あっ!」という叫び声がして、バシャと何かが水に落ちる音がした。振り返ると娘が水の中でもがいている。手すりが折れたのだ。

「ああ!さよさん!さよ!」

娘はゆっくりと流されている。

「ろくろさん!助けて!」

娘は必死に助けを求めた。

「待ってろ!今助ける!近い方の岸に寄れ!」

娘が橋を渡った方の岸に近づいているのを見て俺は橋を渡って岸伝いに娘を追った。

(流れが速くなるところまでいったら終わりだ!)

先ほどの橋の下の川の流れが頭をよぎった。しかし意外にも娘はほとんど流されておらず途中で滞留していた。橋を渡った方の岸は少し高くなっており、岸辺は水に漬かっていなかった。俺は近くにあった柳の木の枝につかまり、娘の方に腕を伸ばした。

「手を伸ばせ!つかまれ!」

ゆっくりと近づいてくる。その時間がものすごく長く感じた。指が触れて離れて、そしてしっかりと手を掴んだ。力の限り引っ張ると娘を岸に着ける事が出来た。だが引き上げる時娘の蓑が木に引っ掛かりなかなか上げられない。俺は娘の蓑の首ひもを外して蓑を剥がし、ようやく岸の上に引き上げた。そして娘を枯草のある場所まで引きずるとへたり込んだ。

(危なかった。もうだめかと思った。)

「大丈夫か!?」

娘に聞いたが、ぶるぶる震えてハァハァと苦しそうに呼吸をするだけで答える余裕は無さそうだった。僅かの時間水に漬かっただけでこれだ。もう少し遅かったら死んでいただろう。

「ここにいたら凍え死ぬ。急いで何処かに避難しよう。」

話しかけたが娘は立てそうになかった。俺は娘に自分の蓑を着せ背負うことにした。ふと、川の流れの先を見ると、反対側の赤山陣屋からも川が流れてきてぶつかっている。そのぶつかっているところが丁子になって橋の下の川に続いていたのだ。

(だから滞留して溢れていたのか。くそう!ついてねぇ!)

橋は渡れたものの最悪の事態だった。橋まで戻ると坂道が林の中に続いていた。

(どこでもいい。風の凌げる所へ。)

俺は娘を背負って坂を上がっていった。いつの間にか風は西風に変わっていた。

拝殿

長い坂だった。行けども行けども林の中だった。俺は娘が休める場所を探した。建物、乾いた床。とにかく風を避けられればいい。しかし林に入った途端月明かりが遮られ暗闇に近かった。左右に何があるかさえわからない。

「ごめんなさい。私のせいで。ごめんなさい。」

娘は震える声で何度も詫びた。

「謝るな!しょうがなかったんだ。今あんたがすることは生きて帰る努力をすることだ。ほら、元気出せ!」

俺は背中の娘を2,3度揺すって元気づけようとした。

「兄さんみたいだね、ろくろさんは。」

そう言われて涙が出そうだった。

(死なせたくねぇ、死なせたくねぇ!神でも仏でもどっちでもいい!どうかこの娘を助けてくれ!)そう思わずにいられなかった。

それから少し歩いたところで右側に石段があることに気づいた。見上げると鳥居が立っていた。

「神社だ!」

石段を登り鳥居をくぐると目の前にぼんやりと拝殿が現れた。

(ここに入れれば!)

俺は娘を降ろして拝殿の扉に近づいた。扉は閉まっていたが紐で縛っているだけだった。

(しめた!入れるぞ!)

手がかじかんで紐は解けなかったが、噛んで紐を引っ張ったら外れた。すぐに娘を中に入れると扉をピタッと閉めた。拝殿は小高い場所にあるので林の木々に月明かりが差し込んでいた。隙間風が少しは入るが外とは雲泥の差だった。

(これならどうにか。)

娘を横にするとぐったりと座り込んだ。風邪か凌げるとはいえ、やはり寒い。

(火が欲しい、水が飲みてぇ。腹が減った。)

何かないのか?拝殿の中を這いつくばりながら筵(むしろ)でもないかと探していると。

「うううっ。」と娘が唸っている。横になった娘は歯をカチカチ鳴らしながら激しく震え始めた。

「大丈夫か!」近寄って声を掛けると、「寒い!寒い!」と言って膝を曲げて腕を縮めて震えている。

(まずい!凍え始めている)

蓑を娘の体の上に掛けたがそんなことでは震えは収まらない。濡れた服を脱がせなければ体温を奪われるだけだ。

(濡れた服を脱がせねえと死ぬ!)

そう思って娘の帯を解こうとするが、水にぬれた帯はガッチリと締まっていてビクともしない。手がかじかんでいてなおさら解くことが出来ない。

「くそう!どうすりゃいい!」

「動け!体を動かさねぇと死ぬぞ!」「親父さんに会うんだろう!恩返しするんだろう!」

俺は激しく娘を揺すりながら叫んだ。すると少し正気を取り戻したのか娘は震える声でこう言った。

「ろくろさん。私、もうダメかもしれない。」「だから、もし死んだら、これを父に、渡してください。懐にあります。」娘は懐を押さえてそう言った。

「ばか!そんなこと俺に頼むな!自分で渡せ!」

俺は必死に娘の背中を擦った。娘は口が回らないのか、それ以後何をしゃべっているのか聴き取れなくなった。

「まだ助かる!死ぬな!頼む!」

そう言いながら延々と娘の背中を擦っていた。

邂逅

弟と家の中でかくれんぼをしていた。弟はまだ小さいので隠れてもすぐ見つかるし、俺が隠れると見つけられない。今日も俺が大きな行李(こうり:竹や柳で編んだ籠)に隠れていると弟は全然見つけられなかった。そうして隠れていると祖父と親父の話し声が聞こえてきた。俺と弟のことを話しているようだった。

「隣村の権兵衛の家が、うちの末っ子を欲しいってさ。良かったな。」

祖父の声だった。

「おお~!それは良かった!権兵衛さんの家は女ばかりで、去年やっと生れた倅が死んじまったって言ってたな。」

父の声だ。

「そうよ。それでたまたまうちの前を通り掛かったときに、ちょうど頃合いの男の子が居たので、うちの名主様に引き取りたいと相談があったんだとさ。俺は二つ返事でハイハイってなものよ。どうぞ、貰ってって下さいな!ってな。」

「よかった!いい話だ。跡取り養子とは。あの子も運がいい。」

何の話をしているんだろう?弟をあげる?

「男の子はいねえと困るが、居すぎても困るからねぇ。」

うちは男ばかりの7人兄弟だったが、3年前の流行病で3男から5男までまとめて死んでしまった。残っているのは長男、次男、俺と弟の4人だった。

「あと3人かぁ。2人でいいよ。次男はもしもの時にいないと困るからな。」

「六郎兵衛さ、あれをどうする?出来がよくねえしなぁ。」

「そうさなぁ。町場に奉公にでも出すか?早い方がいいだろ?親父。」

父の声だった。

(奉公って何だ?俺は家を出されるのか?)

俺は緊張と不安で心臓が高鳴り、二人が去るまで息をすることも出来なかった。

母が土間で煮炊きをしていた。俺は母にさっきの事を聞いてみた。

「母ちゃん。奉公って何?」

母の手が止まった。

「さぁ、何だろうねぇ。」

「あのさ、さっきじいちゃんと父ちゃんが言ってたんだ。俺を奉公に出すって。」

「弟も誰かにやるって言ってた。俺も家から出されるのかなぁ?」

母は再び手を動かしながら俺を見ずに言った。

「どうかねぇ。母ちゃんにはわかんないよ。」

肯定も否定もしない母に俺は動揺した。

「なぁ、俺どこにも行きたくないよ。一生懸命手伝うからさ、家に置いてよ。なぁ、母ちゃん。」

「そうだねぇ。困ったねぇ。」

母は最期まで俺を安心させることは言ってくれなかった。

弟が隣村の権兵衛に引き取られた後、俺は奉公に出されることはなかった。次男が急逝したからだ。俺は長男の予備として家に置かれることになった。だが、7年前に長男に男児が生まれると父と母は露骨に俺を無碍(むげ:さげすむ)にするようになった。そしてあの飢饉が始まった。浅間山が噴火したのを合図に、関東は飢え死にする者や行き倒れ者が増えていった。そして比較的裕福だったうちの村にも少しずつ飢饉が迫ってきた。

4年前のある日、父に呼ばれた。江戸に奉公の話があるから行ってくれんか?という話だった。俺はついに来た!と思った。これは実質的な命令だった。飢饉は何年にも及び家も苦しくなってきた。もう俺の居場所はないのだ。「よかったねぇ六郎。こんな年になって良い奉公先が見つかるなんて。お前は運が良いよ。江戸の米問屋だよ。このご時世、米屋だけは景気良いんだって。ここに居たってさ、良いことないよ。もう食べるだけで一杯一杯だしね。江戸じゃ腹いっぱいおまんまが食えるからね。」母は心にもない事を言って俺を送り出した。俺は二度と帰らない決心をして故郷を去った。

江戸に来て驚いた。あちこちに乞食が群がっている。役人が配るお救い米に殺到しているのだ。それはまだ良い方で、路地裏にはあちこちに餓死者が倒れており、それを男たちが大八車に乗せて何処かへ運んでいる。俺は身震いした。

(故郷よりはるかに酷いじゃないか!)

江戸がこんな有様だと知らなかった俺は、暗澹たる気持ちで紹介された奉公先に向かった。だが、その米屋があるはずの町に来てみたが、米屋がなかなか見つからなかった。困った俺は道行く人を捕まえて奉公人請け状(雇用通知書)見せてみた。すると、

「なんだこりゃ?おまえさん、こんな住所もこんな米屋もねぇよ!」

俺はようやく騙されたことに気が付いた。そのとたん目がぐるぐる回りその場で尻もちをついた。

(こんな、ひでぇよ!こんなの、あんまりだ!こんなのあるかよ!こんなのあるかよ!)

俺はその日のうちに乞食の仲間になった。

夜明け

「姉さん、姉さん!」

突然娘の声が聞こえてハッと顔を上げた。気が付かないうちに寝てしまったらしい。しまったと思った。

「おい!どうした!大丈夫か!」

いったい何時まで寝てしまったんだろう?娘が生きるか死ぬかの時に何やってんだ。俺は再び娘の背中を擦りだした。しかし何かがおかしい事に気づいた。震えが止まっている。

「おい!もう寒くねぇのか?どうなんだ?」

しかし娘から返事はなかった。その代わり意味不明のうわごとをしゃべり出した。

「千歳姉さん、どうして!?」

「おい!何を言っている?起きているなら返事しろ!」

「千歳姉さん。兄さんが、仇を。」

(これはまさか。)

俺は江戸でこんな人を時々見た。震えいてた人がうわごとを言い出して、やがて意識を失う。凍え死ぬ人だ。

「おい!起きろ!頼む!」

娘の胸倉をつかんで揺すってみたが返事はなかった。ややあって、

「兄さん、姉さんと。」「お父さん。」「子供たちの、。」

それからは唸るだけで何も喋らなくなった。

(もうだめだ。この娘は死ぬ。)

俺は娘を介抱するのをやめて膝を抱えて座り込んだ。

長い沈黙が流れた。風は相変わらず強い。

(さっきの夢は何だったんだ。嫌なことを思い出しちまった。こんな時に。)

生まれてこのかた良いことなんてなかった。百姓の六男など一生奴隷のようなもんだ、それで江戸に来たら来たで乞食暮らし。俺は2年前故郷に帰ろうとしたが、それは死ぬためだった。どうせ帰ったところで居場所はない。それならあの家の前で死んでやろうと思った。そんな時板橋の女将に拾われて、やっと仕事にありついた。そうかと思えばこんなことに巻き込まれて。

(俺は運がない。前世で何をしたらこんなに運がないんだ?そう、俺は生まれつき運がない疫病神だ。こんな疫病神に会ってしまったから、この娘もこんなことに。)

「さよさん。でいいのかな?あんたも運がないね。」

「あんたさ、本当は女郎じゃないのかい?あんたが歌っていた唄、板橋の女郎がよく歌っていたぜ。あんたもそんなに幸せじゃなかったのかもな?」

「もしあの世に行ったらよ、閻魔様に全部俺のせいだって言ってくれ。そしたら浄土ってやつに連れてって下さるさ。」

「でも、ごめん。本当に、ごめんな。」

外が明るくなってきた。もうすぐ夜が明ける。

別れ

長い夜が明けた。拝殿の扉を開けて外に出ると東の空が明るい。風はまだ止んでいない。俺は娘を背負って西に歩いた。娘は時々「ううん。」と唸るものの、ほとんど生気が感じられなかった。

「もうすぐだ。あったかい所で休ませてやるからな。」

(もうダメだと思うけど。街道に出たら茶屋に運んで医者に診てもらおう。)

林の上をカラスが飛んでいる。夜は何も見えなかったが、木々の隙間から集落が見える。もうすぐ村の奴らも起きてくるだろう。

(俺はお調べを受けたら板橋に帰ろう。美濃屋の女将に正直に話そう。そして江戸から出ていこう。)

ようやく林を抜けると村道のような道に出た。その時背中の娘がズルリと滑り落ちた。

(何だ?急に重くなったぞ。)

俺は娘の手首に指を当てた。

(脈が、無い?死んだのか?)

胸に耳を付けてみた。

(ダメだ。分からねぇ!)

村の奴らの声がする。もうじき村人に出くわすだろう。どうする?

俺はハッと気づいた。

(ダメだダメだ!)

俺は娘を担ぐと林の中に引き返した。

村人には見られてはダメだ。こんな状態(娘が死んでいる)ではどう弁明しても無駄だ。拐かし(かどわかし:誘拐)か、殺人と思われるだろう。俺は下手人として役所につき出される。美濃屋の女将だって助けてくれまい。それどころか俺が娘をこんなめに遇わせたと恨むはずだ。そして俺は牢屋から出られないまま斬首だ。

「ちくしょう!」

(何を馬鹿なことを考えていたんだ!元無宿人の俺に信用なんてあるわけ無いのに!)

情けなさに涙があふれた。

(もし死んだら、これを父に渡してください。)

娘の最後の言葉がよぎった。夢中で担いで林の奥まで来た。ここまで来れば少しは時間が稼げるだろう。俺は娘を降ろし懐に手を入れてみた。護身用の懐剣があった。

「これか!?これを渡せば良いんだな?」

俺はこれを大宮のこの娘の父親に渡す。そして何があったか伝えなくてはならない。この娘の父親のためにも。俺はこの娘との約束を果たすまでは死んでも死にきれんのだ。

遠くから林の中を男が歩いてくる。もう一刻の猶予もない。

(くそう!こんな形で別れるのか!)

「すまねぇ!約束は必ず守る!すまねぇ!」

俺は娘に手を合わせてから急いで立ち去った。

第3章に続く。↓

*他の章を読みたい場合は下記の章のURLをクリックしてください。

目次

第一章 本所牢屋敷-寛政元年(1789)5月6日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1789_13.html

第二章 旅路-寛政2年(1790)3月3日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_20.html

第三章 石神村-寛政2年(1790)3月4日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1790_73.html

第四章 石川島―寛政2年(1790)2月~寛政3年(1791)8月

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/17901791.html

第五章 馬喰町―寛政3年(1791)8月24日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1791.html

第六章 大宮宿―寛政4年(1792)3月8日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1792.html

第七章 石神村―寛政4年(1792)3月10日

https://araijyukuiina.blogspot.com/2025/03/1792_13.html

コメント

コメントを投稿